.jpg)

みなさんの会社ではこんな声を聞いたことはありませんか?会社という一つの営利組織の中では、大きく分けると社外向けに価値を提供する活動と社内向けに価値を提供する活動があります。前者の代表例は営業活動や製品やサービスを作り出す作業です。後者の代表としては同じ社員向けに自分のノウハウを伝えたり、社員に向けてサービスを提供したりする活動がこれにあたります。いずれも重要な活動ですが、一般的に社外に向けた活動の方が価値が高いと考えられており社内向けの仕事は少なければ少ない方がいいと思われがちです。

本当にそうでしょうか?一見社内の内向きの仕事のように見え、価値を産んでいないような感覚に陥りがちですが、同じ会社の社員からは感謝されますし、ノウハウの共有は長期的に業務を改善し、事業を成長させるために必要です。そう考えますと重要なのは、

「どうすれば社員の業務負荷を抑えつつ社員同士で連携できるだろうか?」

「より成果の大きいコミュニケーションが社員同士で行われるには?」

「簡易問い合わせを減らし、重要な問い合わせを優先するにはどうすれば良いだろうか?」

こういった問いかけをしていくことが重要です。つまり、重要なのは悪戯に仕事を減らしてコストカットをするのではなく、簡易で業務向上効果の低い問い合わせを削減し、重要な問い合わせや情報共有の優先度を上げることで、組織全体の生産性を上げるにはどうすればよいかを考えることが重要になります。

社内問い合わせを効率化の目的を確認したところで、効率化の方法について見ていきましょう。

効率化の方法は大きく分けて8つになります。なお、それぞれの施策はどれか一つを実行するのではなく、順番に検討して取り組める施策に順次取り組むことをお勧めします。

①業務の削減、同一作業化の検討

②社員のローテーション

③連携組織の再編成

④サポート社員の育成

⑤問い合わせ窓口の明確化、一本化

⑥社内ナレッジの整備

⑦社内FAQの作成

⑧社内問い合わせ、FAQ、ナレッジマネジメントツールの導入

それぞれ順番に詳しく見ていきましょう。

※Teamsを活用した社内FAQの運用については以下の記事でも詳しく解説しています。

Teamsで社内「問い合わせ」を管理する方法と注意点<画像付き>

社内FAQ管理をTeamsで完結させる方法【作り方・運用方法まで】

まず最初に検討するべきは問い合わせの多い業務を無くす、または他の作業をやった際に一緒に処理できるようにして事実上なくしてしまうことは出来ないかということです。

業務として存在している以上、必要があって作成された業務だと思われますが、会社の事業内容は徐々に変化していくのが通常であり、業務内容のも徐々に変化しますが、一度マニュアル化されてしまった業務は、業務を遂行している当事者は必要性が判断しづらくなります。根本的にそもそも必要な業務なのか、業務フローやマニュアル全体を見直し、実際の業務に必要なければ削減しましょう。

もう一つは、他の作業と一緒にやってしまうことは出来ないか検討します。多くの業務は連続性があり社内問い合わせが発生するようなタイプの業務は他部署も巻き込んで一連の業務になっているケースが多いです。その場合、ある部署が一連の作業をやった結果として、自分の業務で行う作業で欲しい結果を同時に得られないか検討しましょう。ややイメージが付きづらいと思いますが、同じような結果を得るために複数部署で作業をしていたという事例は結構多く、具体例としては作業の完了を確認する監督作業やデータのチェックをする作業などです。こうした業務はデータをしっかり残すことや作業を可視化することで見つけることが可能です。そのため、このやり方はツールの導入によって加速化しますので、後述する「⑨社内問い合わせ、ナレッジマネジメントツールの導入」を合わせてご参照ください。

次に社員のローテーションを検討しましょう。社員が総合職(または企画職能などのゼネラリスト)であれば複数の職業を経験させることで会社の全体像を把握でき、ビジネスマンとして成長できます。加えて、関連する複数の職業を経験することで、別部署や同じ部署でも別の社員に問い合わせすることなく業務を遂行することができます。前述の①では重複する業務を省くことも検討しましょうとお伝えしましたが、重複業務を洗い出し、業務事態をなくしていくためにも効果的です。

ただし、こちらの施策には注意点もあります。想像に難くないことだと思いますが、エンジニアなどの専門性の高い職業の場合はローテーションはスキルセットの点から難しいですし、本人のモチベーションも上がりません。現在は転職の選択肢も多いので、人事異動をする際には本人の意向も必ず確認しましょう。

次に検討するべきは連携組織の再編成です。社内問い合わせが頻発する背景としてそもそも問い合わせが発生する部署間の業務が密連携になっており、同一の部署として再編、同一部署としてマネジメントすることで余計なコミュニケーションを削減できます。業務内容の相互理解も進みますので、①の業務削減や②のローテーションも比較的スムーズに実行できます。

組織の再編となると調整事も多く実行には時間がかかりますが、波及効果の大きい施策なのでぜひ検討しましょう。基本的には組織社内問い合わせの削減のためだけに行うことはないと思いますので、何かの理由で組織再編を行う際に合わせて検討するようにしましょう。

.png)

※researcHR(リサーチャー)は、Teams/Slackに追加するだけでチームの「誰が・何を知っているか」を集約・共有するアプリです。

次はサポート社員の育成を検討しましょう。社内問い合わせの業務を効率化するために、問い合わせを受ける専門のサポート社員が有効な場合があります。主な業務内容として、

・問い合わせの一次窓口として相談の受け取り、返信などの作業を行う

・簡易な問い合わせの回答を行う

・高度な問題を整理し、専門職能に再度問い合わせる

・問い合わせ情報を蓄積し、社内FAQを作成していく(⑦で後述)

上記のような業務内容に取り組む、いわば問い合わせの専門メンバーです。あくまでサポートですので専門家ほどの知識はありませんが、簡易な対応を手広く扱うことで業務を広く俯瞰できます。そのため、若年社員の教育目的で育成することも効果的ですし、派遣社員や業務委託社員でも比較的短い教育機関で対応していくことができます。

優先順位の低い問い合わせをこちらのメンバーに任せ、専門性の必要な付加価値の高い業務にベテラン社員の時間をより多く割けるようにしましょう。

次は問い合わせ窓口の共通化を検討しましょう。対象の問題をどこに問い合わせたら良いか明確にすることで、誰に聞いたら良いかわからずに上司や同僚に確認を取ったり、異なる部署に間違えて問い合わせて適切な窓口を紹介してもらうために時間を取られることを防げます。

こちらの施策は前述の「④サポート社員の育成」や「⑧社内問い合わせ、FAQ、ナレッジマネジメントツールの導入」と組み合わせるとより効果的です。

サポート社員を問い合わせ窓口として集約化し、相談先を紹介してもらえるようにしましょう。または、社内イントラや問い合わせツールを共通化し、相談者が問い合わせ先を考慮することなく相談を率直に投稿し、相談の受け先が自分で判断して返信できるようにすることで、相談社はどこにどのように相談するべきかを考えることなく問い合わせをすることができます。

ここでの注意点は相談しやすくなることで簡易な相談が増えてしまうことです。後述する「⑧社内FAQの作成」と合わせて導入を検討しましょう。

次は社内ナレッジの整備について検討しましょう。社内ナレッジの整備は主目的としては業務知識を組織全体で活用できるように整備、蓄積することで、組織の生産性を上げることですが、整備をする過程で業務フローを再検討する機会も増え、ナレッジの蓄積とともに業務内容の再確認、担当業務の周辺知識を獲得することができます。こうした活動を通じて、自己解決できるように社員を教育し、問い合わせの回数を減らしましょう。また、ナレッジマネジメントツールを導入し、対象ナレッジを誰でも検索できるようにすることで、他部署のナレッジも検索できるようになります。ナレッジを検索し、自己解決できるようになると、他部署からの問い合わせ件数もさらに少なくなりますので、ナレッジマネジメントツールの導入はぜひご検討ください。

次は社内FAQの作成を検討しましょう。社内FAQは後述する「⑧社内問い合わせ、FAQ、ナレッジマネジメントツールの導入」と組み合わせて利用することでより効果を発揮します。社内FAQは中身のコンテンツを作る作業と、ツールを導入する作業の両方が必要になりますので、導入に際してはツールの導入を前提に部署内のメンバーと情報システム部門で協力して社内FAQツールを実際に使いこなせるように準備しましょう。

社内FAQを作成することで問い合わせる前に、相談者自身で問題解決をしてもらい、問い合わせ数を減らすことができます。問い合わせ窓口を記載するページや、問い合わせを書き込むページにFAQへのリンクを掲載しておくことや、社内FAQページで検索しないと問い合わせできない仕組みにするなど、少しの工夫でより効果的に運用できます。

最後に各種ツールの導入を検討しましょう。ここまでお読みいただいてご理解いただけたかと思いますが、ツールの導入は強力な効率化の推進剤になります。いずれのツールも中身を作成していく必要がありますので、ツールの導入だけで効果を発揮するわけではありませんが、導入と実際のコンテンツ作り、コンテンツを継続して作る努力とツールの運用を続ける努力をすることで大きな改善効果が見込めます。それぞれ以下のように使い分けましょう。

社内問い合わせツール:社内の問い合わせ窓口を一本化し、窓口を明確化、問い合わせデータを蓄積できる。フォームに沿ってデータを入力することで質問を静止できる。

社内FAQツール:社内の問い合わせ内容を分析し、質問と回答を一覧化。自分で調べられるようにするツール。

ナレッジマネジメントツール:業務改善効果のある知識や経験を明文化し、共有できるようにしたツール。業務フローやTIPSを含めることで社員の業務知識向上を促す。

前稿では効率化の手法とツール導入の方法について以下の通りご紹介しました。

①業務の削減、同一作業化の検討

②社員のローテーション

③連携組織の再編成

④サポート社員の育成

⑤問い合わせ窓口の明確化、一本化

⑥社内ナレッジの整備

⑦社内FAQの作成

⑧社内問い合わせ、FAQ、ナレッジマネジメントツールの導入

今回は⑧に重点をおきますが、皆様の業務にとって意味ある形にするには①〜⑦もご理解いただいた上で導入する事が重要なので、一度前稿を見直していただくことをおすすめいたします。①〜⑦の業務は3ツールのどれと合わせて行うのが良いかを説明しながらツール間の違いをご説明します。ここでは3ツールの概要を振り返り、大まかな違いを把握してください。基本的には「1.社内問い合わせツール」→「2.社内FAQツール」→「3.ナレッジマネジメントツール」の順番で導入を検討することをお薦めします。

社内の問い合わせ窓口を一本化し、窓口を明確化、問い合わせデータを蓄積できる。フォームに沿ってデータを入力することで質問を抑止できる。

対応する効率化手法:

②社員のローテーション

③連携組織の再編成

④サポート社員の育成

⑤問い合わせ窓口の明確化、一本化

社内の問い合わせ内容を分析し、質問と回答を一覧化。自分で調べられるようにするツール。

対応する効率化手法:

②社員のローテーション

③連携組織の再編成

⑦社内FAQの作成

業務改善効果のある知識や経験を明文化し、共有できるようにしたツール。業務フローやTIPSを含めることで社員の業務知識向上を促す。

対応する効率化手法:

①業務の削減、同一作業化の検討

②社員のローテーション

③連携組織の再編成

⑥社内ナレッジの整備

社内問い合わせツールは別名ヘルプデスクツールとも言われ、さまざまな業種の企業で広く使われているツールですが、一般的には経理部門への問い合わせやITツール(PCやスマホなど)に関する問い合わせを行う際に使われる事が多いのではないかと思います。主要な機能としては、

・部署間の問い合わせ窓口の一本化

・問い合わせ方法の半自動化

・問い合わせ内容、対応内容の一括管理とデータ蓄積

となり、効果は、問い合わせと対応「作業」の効率化です。

現在のヘルプデスクツールは年々機能も増えており、職種的にも丸ごとアウトソース(ビジネスプロセスアウトソーシング)され、問い合わせ先も社外となり、対応してくれるひとも社外の専門家となるためスムーズに対応してもらえるようになりました。こうお話ししますと、「それなら組織をあげてツールを導入しなくてもいいのでは?」と思われるかもしれませんが、本当に対応が難しい業務は自社固有の業務課題や顧客クレームの対応であり、問い合わせ元と問い合わせ先の業務を連携させて業務設計をする必要があります。具体的には以下のような業務と合わせて導入を検討していきます。

②社員のローテーション

③連携組織の再編成

④サポート社員の育成

⑤問い合わせ窓口の明確化、一本化

②と③は部署感の業務内容を把握できる社員を増やし、相互の業務理解を進めることで社内問い合わせを削減する手法ですが、全てを完璧に理解するのは不可能であり、業務を理解することで、逆に問い合わせしてもらった方が良い業務や課題は何かを理解できます。④は同様の理由で、サポート社員を育成することで問い合わせ作業を削減できますが、ツールを導入することで人が行う作業を削減できます。⑤は言わずもがなですが、ツールによってといあわせる窓口業務を行う社員が必要ですので、ツール導入の際には必須になります。

以上のように基本的には問い合わせに関する「作業」を効率化し、問い合わせの発生から収束(対応完了)までの作業を効率化することができるようになります。

社内FAQツールも社内問い合わせツールと同様に様々な業種で広く利用されていますが、コンテンツを基本的に自社で作っていく必要があるため、導入の際にはまずは社内問い合わせツールで問い合わせ内容のコンテンツを蓄積した上で導入していくのがスムーズです。社内FAQツールの主な機能としては、

・FAQ内容の登録機能

・FAQの検索、参照機能

・問い合わせ内容の管理、分析機能

・社内での情報共有機能

となります。効果は、社内問い合わせをの自己解決を促し、問い合わせ事態をなくすことです。

問い合わせ作業を削減する社内問い合わせツールとはことなり、そもそも問い合わせが発生する前に自主解決できる状態を作ることで問い合わせ事態をなくすため、上手に作れば大きなコスト削減効果が見込めます。従いしまして、社内FAQツールと社内問い合わせツールは基本的に同時に運用する事がお薦めですが、順番は社内問い合わせツールを先に導入し、いかの機能を使いながら、

・問い合わせ内容、対応内容の一括管理とデータ蓄積

社内FAQで使うFAQコンテンツを蓄積していきましょう。以下の業務と同時に使うことでより効果を発揮します。

②社員のローテーション

③連携組織の再編成

⑦社内FAQの作成

②、③については社内問い合わせツールと同様に業務理解を進めること以外で本当に問い合わせを行うべき業務を見極め、コンテンツ化しながら社内FAQのコンテンツを増やし、⑦に繋げていきましょう。

ナレッジマネジメントツールも様々な業界で使われていますが、広く使われているのは技術系の職種がメインで他の2つのツールと比較して導入のハードルが高いため、導入数としては劣っているのが現状です。主な機能としては、

・ナレッジ形式値化機能

・ナレッジの蓄積機能

・ナレッジの検索機能

・社員間のコミュニケーション機能

・ナレッジの外部提供機能(FAQやチャットbotなど)

以上のような機能となっており、業務に関する知識や問い合わせの回答内容などを、大家建てられ、読んだ人が内容を理解して業務に活かせる「ナレッジ」としてコンテンツを蓄積する必要があるため、ライターが限られており、どうしても導入が進み辛いというのが多くの企業の実情です。しかしながらその導入ハードルを乗り越え、組織として導入が進んだ場合には、できていない他社に対して強力な競争上の武器になります。

導入の効果としては、社内問い合わせや業務を再利用可能な知識「ナレッジ」として蓄積し、コスト削減や利益向上などビジネス成果最大化を後押しすることです。他2つのツールは基本的には業務コストを削減して業務効率を上げる事が目的ですが、ナレッジマネジメントは特定の業務効率化に限らず、業務コスト削減の知識を蓄積できます。また、営業手法やマーケティングのベストプラクティスなど、売上増加の施策も知識として蓄積、共有する事ができるようになりますので、経営上の効果は広範囲に渡ります。しかし、前述のとおりナレッジというコンテンツはその作成が難しいため、組織的な導入にはハードルがあります。社内問い合わせという文脈では、以下のような業務と合わせて導入しましょう。

①業務の削減、同一作業化の検討

②社員のローテーション

③連携組織の再編成

①に関しては、業務をナレッジとして蓄積活用できる体制にすることで業務を俯瞰し、削減したり、同一作業かできるようになるため実現かのうになります。②③に関しては社員ローテによって業務を広く見る視野を身につけ、ナレッジを作り出せる社員を育成する効果があります。こうした社員を育成するのは難しいのですが、長期的には大きな成果につながるためぜひ検討していきましょう。

いかがでしたでしょうか?社内問い合わせはどのような組織でも発生する業務ですので、小さな改善を繰り返すことで大きな成果として蓄積されていきます。本稿が皆様のビジネスのお役に立てますと幸いです。

※Teamsを活用した社内FAQの運用については以下の記事でも詳しく解説しています。

本記事はKBE(株)がresearcHR(リサーチャー)を提供する過程で蓄積された、現場の声やノウハウ・事例をもとに作成しております。

【Teamsに追加して使える】

社内ナレッジ共有支援サービス

researcHR(リサーチャー)

AI機能で「仕組み化・自動化」ー 伴走型の支援で設計・定着まで ー

✅ナレッジ共有、属人化の解消

✅社内問い合わせの効率化

✅新人・異動者のフォローアップ

にお困りの際はぜひご相談ください。

また、KBE(株)では、Teamsの運用・利活用コンサルティングを行っております。

企業やチームに最適のTeams運用方法を設計します。初回のご相談無料ですので、ぜひ一度お試しください。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業のTeamsアプリ活用事例をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した日報/週報 運用事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した新人オンボーディング事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したMTG/1on1 代替事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社では、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供しています。(Microsoft公式ソリューション、日経新聞に掲載)

その過程で蓄積された様々な企業のTeams/Slack運用事例をお伝えします。

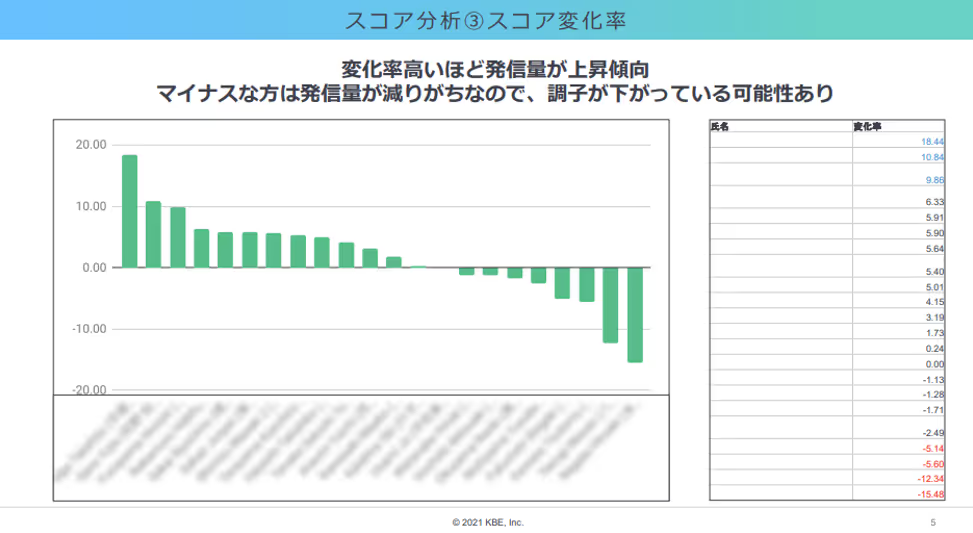

researcHRは、Teamsに追加するだけで、

メンバーの「誰が・何を知っているか」を自動で収集し、

回答をAIが自動でポジティブ・ネガティブチェックすることで、自然なデータを算出。

さらに、算出されたデータから「要注視」ポイントをレポートでお渡しします。

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tincidunt sagittis eros. Quisque quis euismod lorem.”

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した日報/週報 運用事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したコミュニケーションの課題解決事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したMTG/1on1 削減事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したエンゲージメント可視化・向上の事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した新人オンボーディング事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した人事データ『収集』事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したノウフー(Know Who)の事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したコンディション把握の事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した休職・退職の検知事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社では、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供しています。

コンサルティングサービスでは、その過程で蓄積された様々な企業のTeams運用事例をお伝えします。

researcHR(リサーチャー)をはじめて知っていただく方に向けて、わかりやすく基本機能や活用シーンをご紹介します。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した社内問い合わせの効率化事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した情報共有の活性化事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したナレッジ共有文化の定着化事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「デジタル・データを起点とした新しいナレッジマネジメント事例」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業のTeams使用事例やTIPSをお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「デジタル・データを起点とした新しいマネジメント事例」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Slackを活用したマネジメント事例」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsを活用したマネジメント事例」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社では、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供しています。

コンサルティングサービスでは、その過程で蓄積された様々な企業のTeams運用事例をお伝えします。

researcHR(リサーチャー)をはじめて知っていただく方に向けて、わかりやすく基本機能や活用シーンをご紹介します。

researcHRをTeams/Slackに追加するだけで、AIがメンバーの状況を収集するため、業務の状況やナレッジが自動で蓄積されます。

既存のナレッジ共有ツールやシステムで、「ログインされない」「データ入力/更新されない」「検索・活用できない」といった悩みを抱える方は、ぜひお問い合わせください。

営業・提案資料を集約

提案作成を効率化・トップラインを向上

従業員数:5,000名以上

顧客やサプライヤーとのメール履歴を蓄積

技術ナレッジの探索を効率化

従業員数:5万名以上

メンター制度における日報として活用

退職防止やナレッジ作成の仕組み化を実現

従業員数:1万名以上

メール/電話での問い合わせ対応を置き換え

類似問い合わせを削減

従業員数:500名以上

✅ナレッジ共有、属人化の解消

✅社内問い合わせの効率化

✅新人・異動者のフォローアップ

にお困りの際はぜひご相談ください。

researcHRをTeams/Slackに追加するだけで、AIがメンバーの状況を収集するため、業務の状況やナレッジが自動で蓄積されます。

既存のナレッジ共有ツールやシステムで、「ログインされない」「データ入力/更新されない」「検索・活用できない」といった悩みを抱える方は、ぜひお問い合わせください。

※KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、

様々な企業のTeams/Slack運用事例をお伝えします。