.jpg)

ビジネスの現場では、「必要な情報が社内のどこにあるかわからない」「あの人にしかわからない業務がある」といった悩みをよく耳にします。担当者だけが知るノウハウに頼っていると、その人が不在だったり退職したりした途端に業務が滞った経験はないでしょうか。また、社内に蓄積されたはずの知見が共有されず、新入社員が一から同じミスを繰り返してしまうことも珍しくありません。ある調査によれば従業員は業務時間の約30%を必要な情報の検索に費やしているとも報告されています。このように、知識が組織内で活かされていない状況は生産性の大きな損失につながります。

こうした課題を解決するアプローチとして注目されるのが「ナレッジマネジメント」です。ナレッジマネジメントとは一言でいえば、「個人が持つ知識やノウハウを組織全体の資産として共有・活用する仕組み」を築くことです。本記事では初心者の方向けに、ナレッジマネジメントの基本的な考え方や重要性、導入によるメリット、実践のステップ、そして成功のポイントまでをプロフェッショナルかつ具体的に解説します。

ナレッジマネジメント(Knowledge Management)とは、個人が持つ知識・経験・ノウハウと、組織として保有する情報資産を組み合わせて共有し、創造的で効率的な仕事につなげることを目的とした経営・業務手法です。日本語では「知識管理」あるいは「知識経営」とも訳され、1990年代に日本の経営学者:野中郁次郎氏によって提唱されました。要するに、社内の知恵を集めて全員で使えるようにすることで、生産性向上や新たな価値創出につなげようという考え方です。

ナレッジマネジメントで扱う「知識」には、大きく分けて暗黙知と形式知の2種類があります。暗黙知とは言葉や文章で明確に表現するのが難しい、個人の経験や勘に基づく知識のことです。例えば「ベテラン営業担当者だけが持つ顧客とのやり取りの勘所」や「職人が長年の経験で身につけたコツ」などが該当します。それらは属人的で共有しづらい反面、企業にとって非常に価値のあるノウハウです。一方、形式知とはマニュアルやデータなど言語化・文書化された知識を指します。手順書や業務マニュアル、製品の仕様書など、誰が見ても理解できる形に整えられた情報は形式知にあたります。ナレッジマネジメントでは、この暗黙知をできるだけ形式知に変換(見える化)して組織内で共有することが重要です。個人の頭の中にあった知識を文章やデータに落とし込めば、他の人も活用しやすくなり、特定の人だけに依存する「属人化」の弊害も防ぐことができます。

以上をまとめると、ナレッジマネジメントとは組織の知的財産をみんなで共有・活用して、生産性向上やイノベーションにつなげる経営管理の手法だと言えます。「情報管理」や「文書管理」と異なるのは、人の経験やノウハウといった暗黙知にまで踏み込み、それらを組織の財産として活かすところに特徴があります。次章では、なぜ今このナレッジマネジメントが必要とされているのか、その背景を見ていきましょう。

かつて日本企業では、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)や先輩の背中を見て学ぶ文化によって、知識や技術が暗黙裡に継承されてきました。しかし現代ではビジネス環境が大きく様変わりし、従来のやり方では社内の知恵を十分に活かせなくなってきています。その背景には以下のような社会的変化や課題があります。

働き方の多様化・リモート化による知識伝達機会の減少:テレワークの普及などで、オフィスで偶発的に情報共有する場面が減り、従来のように自然とノウハウを伝えることが難しくなっています。

少子高齢化に伴うベテラン社員の大量退職:経験豊富な社員が定年などで次々と退職し、長年培われた技能や知見が社外へ失われるリスクが高まっています。特に製造業などでは「技能継承の断絶」が深刻な課題です。

若手社員の定着率低下と育成期間の短縮:転職の一般化などで若手が長く勤めなくなり、十分にノウハウを習得しないまま離職するケースも増えています。新人をじっくり育成する時間的余裕がなくなりつつあります。

属人化による業務停滞や品質低下:特定の個人に知識が集中すると、その人が不在の際に仕事が回らなくなったり、担当者ごとに仕事の品質にばらつきが出たりします。属人的な業務はブラックボックス化しがちで、トラブルの原因が分からずミスが繰り返される恐れもあります。

このような環境下でこそ、「個人の知」を「組織の資産」に変えるナレッジマネジメントが不可欠なのです。働き方や人材の流動性が高まる現在、暗黙知を放置すれば前述のような問題(引き継ぎ不能なブラックボックス化、ミスの再発、新人育成の停滞、ノウハウ散逸による過去成功体験の再現不能など)が発生します。逆に言えば、ナレッジマネジメントに取り組み知識を見える化・共有化すれば、これらのリスクを事前に防ぎ組織力を強化できる手段となるのです。

さらに外部環境の変化も見逃せません。技術の進化により世の中の情報量は爆発的に増大し、顧客ニーズも多様化しています。こうした状況で競争に勝ち残るには、社内外の知見を素早く共有・活用し、他社より先に新たな価値を生み出すことが求められます。デジタル時代において「知識を制する者がビジネスを制する」と言っても過言ではありません。事実、世界中の情報に容易にアクセスできる今だからこそ、社内の知識共有を効率化するナレッジマネジメントの重要性が改めて高まっているのです。

では、ナレッジマネジメントを導入すると具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。ここではナレッジマネジメントが企業にもたらす主な利点を整理してみます。

業務効率・生産性の向上:社内の情報検索に費やす無駄な時間を大幅に削減でき、生産性が高まります。例えば効果的なナレッジ共有システムを導入すると、情報検索の時間が約35%短縮され、企業の生産性が20〜25%向上したとの報告もあります。日々の業務で「探す時間」が減れば、その分を本来価値を生む業務に充てることができるのは明らかです。

属人化の防止と知識継承:個人だけが持つノウハウを組織全体で共有することで、特定の人に頼りきりになるリスクを減らせます。退職者が出ても知識が組織に残り続けるため、業務の継続性が確保できます。暗黙知が見える化されていれば、「あの人しか分からない仕事」が減り、引き継ぎや人材異動もスムーズに行えるようになります。

サービス品質・業務品質の安定化:誰もが最新で正確な知識にアクセスできる環境を整えることで、担当者による対応品質のばらつきを抑え、全体としてサービスや業務の質を底上げできます。異なる社員が同じ業務を行っても一定の品質を維持しやすくなるため、結果として顧客満足度の向上やクレーム減少にもつながります。実際、社内で知識共有を進めた企業では「業務スピードが上がり組織全体の業務効率も向上した」と報告されています。

意思決定の迅速化:必要な情報や過去のナレッジを即座に引き出せるため、経営判断や現場の問題解決がスピーディーになります。十分に情報が行き渡っていれば、各自が現場で迅速に判断できるようになり、意思決定のプロセス自体がおよそ30%効率化したとの調査結果もあります。このように「判断のための知識」がすぐ手に入る環境は、ビジネスのスピードを加速させ競争力強化に寄与します。

新人教育・人材育成の効率化:ナレッジが整備されていると、社内の誰もが過去の事例やベストプラクティスにアクセスできるため、新入社員や若手社員の学習が速くなります。マニュアルやナレッジベースから必要な情報を自己解決できれば、新人のオンボーディング期間を短縮できます。また、必要な知識が社内に共有されていれば先輩の負担も減り、ミスも減少するため従業員の満足度が上がり定着率の向上にもつながったという報告もあります。教育コストの削減と人材定着という二重の効果が期待できるでしょう。

イノベーションの促進:組織内の知識が部門の壁を越えて共有されることで、新たなアイデアや知見の組み合わせが生まれやすくなります。知識をオープンに共有する企業風土は社員同士の「化学反応」を促し、イノベーションの土壌となります。実際、「知識が自由に行き交うことでアイデアが刺激し合い、創造性が高まる」と指摘する専門家もいますl。このようにナレッジマネジメントは単なる効率化策に留まらず、長期的には新規事業や技術革新の源泉となり得るのです。

以上のように、ナレッジマネジメントには業務効率の向上から人材育成、競争力強化まで幅広いメリットがあります。特に中小企業やスタートアップの場合、人的リソースが限られる中で如何に組織の知恵を結集するかが成長の鍵を握ります。ナレッジマネジメントはまさに「社員の頭脳を掛け算で活用する」ための手段と言えるでしょう。

ナレッジマネジメントは社内の知識共有を促進し多くのメリットをもたらしますが、その導入・運用にあたってはいくつかの課題やリスクにも注意が必要です。企業がナレッジマネジメントを取り入れる際に直面しがちな主なデメリットを解説します。デメリットや課題もしっかり認識した上で導入を促進しましょう。

知識の整理と更新に手間がかかる: 膨大な社内知識を集約し、常に最新で有用な状態に保つ作業には大きな労力が伴います。特に個人が持つ属人的なノウハウ(暗黙知)を誰もが参照できるマニュアルやデータ(形式知)に変換するプロセスは非常に困難です。さらに一度共有化した情報も組織の変化に合わせて継続的にアップデートと整備を行う必要があり、これを怠ると知識が陳腐化してしまいます。効果的な知識基盤を維持するため、専門の担当者を置くなど継続的な体制づくりが求められる場合もあります。

導入初期の時間・コスト負担が大きい: ナレッジマネジメントの本格導入には多大な時間と初期投資が必要です。自社に適したツールの選定、システム導入、社内インフラ整備などを行うため、各部署へのヒアリングや現場観察によって「どの知識を共有すべきか」を見極めるプロセスも欠かせません。また、システム導入費用に加えて維持管理費やライセンス料などランニングコストも発生します。これらのコスト・工数を踏まえ、自社の目的に合ったツールを選ばないと「費用対効果が見合わない」と感じる事態にもなりかねません。十分な事前計画と無駄のない投資判断が必要です。

社員の協力を得にくく、共有活動が定着しない: 人の協力なくしてナレッジは集まりません。しかし現実には、多くの社員は日常業務に忙殺されており、自分の知識を共有するメリットを実感できず消極的になりがちです。特に成果主義の風土が強い職場では、「自分だけのノウハウ」を共有することに抵抗を示すケースも少なくありません。また、ナレッジマネジメントの目的や利点(「なぜ必要なのか」「共有すると何が良くなるのか」)が社員に十分浸透していないと、情報提供やシステム利用へのモチベーションが低下してしまいます。その結果、せっかくシステムを導入しても社内で活用されないリスクがあり、知識共有の文化が根付かないまま頓挫する恐れがあります。

ナレッジの質や鮮度にばらつきが生じる: 集めた情報の内容や更新頻度にムラがあると、ナレッジベースの価値が損なわれます。例えば、共有ルールが曖昧だと投稿内容の質や粒度がバラバラになり、必要な情報を探し出せなくなります。実際、ナレッジの更新頻度が低く情報が陳腐化してしまうことや、項目ごとに信頼性や品質がまちまちでユーザーが活用を躊躇することは、よくある課題です。単に情報を蓄積するだけでは価値を生みません。更新が止まればすぐに陳腐化し、「どれが正しい情報かわからない」状態を招きかねないため、常に内容を精査・更新する運用が重要です。

効果が短期的に見えにくく評価しづらい: ナレッジマネジメントの取り組みは成果がすぐに数値化されにくいため、社内で評価・支持を得るまでに時間がかかる場合があります。業務効率化やイノベーション促進といった効果は中長期的に現れることが多く、導入直後は目に見える成果が乏しいことも少なくありません。そのため「本当に効果があるのか」と懐疑的になられたり、途中で熱意が失われたりするリスクがあります。ROI(投資対効果)の測定が難しい点は経営判断上のハードルにもなり得るため、定性的なメリットも含めた長期的視点での評価軸を用意することが望ましいでしょう。

経営層のコミット不足・運用体制の不備: ナレッジマネジメントは現場任せでは定着しません。トップマネジメントの関与と明確な運用ルールづくりが不可欠です。経営陣が旗振り役となって推進しないと、知識共有の取り組みは一過性に終わってしまいます。また、社内で共有活動を奨励する仕組みや評価制度に組み込まれないと、「頑張って知識を提供しても報われない」と社員が感じてモチベーションを失い、制度疲労に陥る恐れもあります。実際によくある失敗例として、経営層の支援不足や運用ルール整備の不十分さが原因で「ツールを導入しただけ」で終わり、ナレッジが形骸化するケースが報告されています。持続的な成果を上げるには、経営層の強いコミットメントと社内ルール・インセンティブの整備によって知識共有を組織文化に根付かせることが重要です。

情報セキュリティ上のリスク: 知識を社内外で広く共有することで機密情報漏洩のリスクも高まります。ナレッジマネジメントでは多様な情報を一箇所に集約したりアクセス範囲を拡大したりするため、適切な権限管理やセキュリティ対策を欠くと不正アクセスや情報流出につながる恐れがあります。実際、ファイル共有など手軽な手段でナレッジをまとめた場合、必要な情報を探しにくいだけでなく複製が容易になるため情報漏洩のリスクを伴うと指摘されています。クラウド型ナレッジツールを導入する際も、自社のセキュリティポリシーに沿った権限設定やログ管理機能の活用が求められます。機密情報を扱う部門ほど慎重な運用が必要です。

以上のように、ナレッジマネジメント導入には多角的な課題があります。しかし事前にデメリットを正しく理解し対策を講じておけば、失敗要因の大半は回避可能とされています。メリットだけでなくリスクにも目を向け、適切な準備と運用設計を行うことが成功のカギになります。

メリットを理解したところで、次にナレッジマネジメントを実際に導入する具体的なステップを見ていきましょう。ここでは初心者の方でも取り組みやすいように、基本的なプロセスを5つのステップに分けて解説します。それぞれ自社の状況に合わせてアレンジしながら進めてみてください。

ステップ1-目的の明確化と推進体制の構築: まず最初に、なぜナレッジマネジメントを導入するのか、その目的やゴールを明確に定めます。例えば「業務効率を上げたい」「顧客対応の品質を向上させたい」「ベテランの知見を次世代に継承したい」など、経営課題と紐付けて目標を設定しましょう。同時に、プロジェクトを推進する体制づくりも重要です。経営層の理解を得てリーダーシップを発揮してもらい、各部署から知識共有の担い手(いわゆるナレッジマネジメント担当者やチャンピオン)を選出します。こうした下準備によって「何のためにやるのか」「誰が主導するのか」を社内で共有し、導入の土台を固めましょう。

ステップ2-重要知識の洗い出しと暗黙知の可視化: 次に、組織内で共有すべき重要なナレッジを洗い出すステップです。業務プロセスを見直し、「属人化している業務」「ミスが多発している分野」「新人がつまずきやすい箇所」などを調べて、優先的に蓄積・共有すべき知識を特定します。その上で、それらがもし暗黙知の形で個人に属しているなら可視化(形式知化)を行います。具体的には、ベテラン社員の作業手順をビデオや写真で記録したり、営業現場で成功したトークスクリプトやよくある質問と回答を文章化したり、業務のコツをチェックリストに整理したりする作業です。ポイントは、現場で使える具体的な形に落とし込むことです。「とりあえず文書化したけれど読んでも分からない」という状態では意味がありません。誰が見ても理解でき、すぐ実践に活かせるレベルのナレッジとして見える化することを目指しましょう。

ステップ3-ナレッジの整理・保存(共有基盤の構築): 可視化された知識は、そのままでは断片的な情報に過ぎません。そこで整理・体系化して保存するための基盤を構築します。一般的には社内Wikiやナレッジベース、データベース、ファイル共有システムなどを活用して、情報を一元管理できる仕組みを用意します。重要なのは、フォーマットを統一して見やすく・探しやすい状態に整えることです。例えばドキュメントのテンプレートを定めたり、タグやカテゴリーで分類したりといった工夫が必要です。また、情報の更新頻度や責任者を明確に定めることも欠かせません。誰がどのナレッジをメンテナンスするのか、更新はどのタイミングで行うのか、といったルールを決めておくと良いでしょう。そして単なるマニュアルの山にならないよう、カテゴリーごとに整理し、検索機能を充実させるなど利用者目線で活用しやすい工夫を凝らします。この段階でITツールの導入を検討する場合も、社内の規模やニーズに合ったものを選定してください(ツール選びのポイントについては後述します)。

ステップ4-ナレッジの共有・活用促進: 基盤が整ったら、実際に社員に使ってもらいナレッジを共有・活用する段階です。ここで重要なのは、ナレッジ共有を日常業務の一部として習慣化することです。例えば「週1回のチームミーティングで業務上の気づきを共有する」「プロジェクト完了時に振り返りとして学んだことをナレッジベースに登録する」といった仕組みを組み込みます。また、社員への教育・トレーニングも必要です。新しいナレッジシステムの使い方を研修したり、ナレッジ投稿のコツを指南したりして、最初のハードルを下げましょう。さらに、経営層や管理職が率先してナレッジを活用・発信することも効果的です。トップダウンで「知識を共有することは良いことだ」というメッセージを示すことで、現場も安心して参加できます。せっかく仕組みを導入しても使われなければ意味がありませんので、全員が日常的にナレッジを共有・参照する文化を育てることがこのステップの目標です。

ステップ5-運用と継続的改善: 導入して終わりではなく、継続的に運用し改善を重ねるフェーズです。ナレッジは組織の成長や環境変化とともに日々アップデートが必要な「生き物」です。定期的な見直しや情報更新がなければ、せっかく整備した知識もすぐに陳腐化して現場に混乱を招きかねません。そこで、例えばナレッジベースへのフィードバック窓口を設けて利用者の意見を集めたり、定期的なナレッジ共有会を開催して成功事例や失敗事例を組織で学んだりすると良いでしょう。さらに、「ナレッジ活用度」「検索件数」「新規ナレッジ登録数」などのKPIを設定しモニタリングすることで、どれだけ活用が進んでいるか可視化できます。これにより改善すべきポイントも見えてきます。重要なのは、現場で実際にナレッジが「使われ」「役立ち」「評価され」「改善される」という好循環を生み出すことです。その循環が生まれて初めて、ナレッジマネジメントが組織にしっかり定着したと言えるでしょう。

以上が基本的な導入ステップです。最初から完璧を目指す必要はありません。むしろ小さく始めて徐々に改善を積み重ねることが成功への近道です。自社にとって一番効果が出やすい領域からトライアル的に導入し、成果を検証しながら全社展開していくと良いでしょう。

ナレッジマネジメントを定着・成功させるには、単に手順を踏むだけでなくいくつかのポイントに留意することが重要です。ここでは、導入運用の現場で押さえておきたいポイントや陥りがちな失敗パターンを紹介します。

経営層のコミットメントと「共有する文化」の醸成:ナレッジマネジメントはツールや制度を導入すれば自動的にうまくいくものではありません。最大のカギは企業文化の変革にあります。社内に「知識は皆で共有して当たり前」「学んだ人が皆に教えることが評価される」という文化を根付かせる必要があります。これはトップダウンでしか実現できない部分でもあります。経営層や管理職が率先して知識共有に参加し、「知識を隠さず出すことは会社への貢献だ」というメッセージを発信しましょう。そして、知識共有の取り組み自体を会社の公式なプロジェクトとして位置づけ支援することも大切です。上からの後押しがあれば現場も安心して動けますし、社内の優先度も上がります。

現場の心理的障壁を取り除く:いざナレッジを共有しようとしても、現場の従業員が内心抵抗感を持っているケースもあります。「自分のノウハウを出したら自分の価値が下がるのでは」「発信した内容に間違いがあったら批判されるのでは」といった不安や防衛意識です。あるいは単純に「忙しくて情報発信している時間がない」という声もあるでしょう。こうした心理的バリアに対しては、まず心理的安全性を確保することが重要です。ミスや未熟な点を責めない風土づくりや、互いのノウハウを尊重し合うチーム作りが求められます。また、「完璧な情報でなくても良い、まずは共有して皆で磨こう」というスタンスを示し、気軽に発信できる雰囲気を作ることも有効です。要は、社員が安心して知識を出せる土壌を整えることが成功の前提条件なのです。

使いやすい仕組みを選ぶ・整える:せっかくナレッジ共有の仕組みを導入しても、操作が煩雑だったり検索に時間がかかったりすると利用は定着しません。ツール選定の際は現場の声を聞き、誰でも直感的に使えるものを選びましょう。また、前述したようにナレッジのフォーマット統一や分類の工夫、検索性の向上といった情報構造の最適化も重要なポイントです。例えば「資料はあるけど社内ポータルのどこに何があるか分からない」「ファイル名や保存場所がバラバラで探せない」という状態では本末転倒です。一箇所を検索すれば必要な知識にたどり着けるように設計・整備しましょう。また、モバイル対応やUIの分かりやすさなども利用率に直結します。「便利で使いやすいから自然と皆が使う」という状態を目指すことが大切です。

インセンティブと評価の仕組みづくり:知識共有を促進するには、適切な動機付けも欠かせません。社員にとって「面倒な追加業務」になってしまうと続かないため、ナレッジ投稿や活用を促す仕掛けを用意しましょう。例えば知識共有への貢献度を評価制度に組み込むことが有効です(「社内FAQへの有益な投稿件数」を評価項目に入れる等)。また、ナレッジ活用の状況を可視化するKPI(閲覧数・検索数・更新数など)を設定して共有すれば組織全体の意識が高まります。さらに、共有されたナレッジを使って業務改善や成果創出につながった事例があれば、それを社内報告して貢献者を称賛・表彰するのも良いでしょう。そうすることで「知識を共有すると良いことがある」というポジティブな循環が生まれます。「使われて役立った知識」は出した本人にとっても嬉しいものです。その積み重ねがさらなる共有意欲を引き出す原動力になります。

スモールスタートと継続的な改善:最後に、導入時の姿勢として「小さく始めて大きく育てる」ことを強調しておきます。最初から完璧な仕組みを作ろうとすると大掛かりになり、現場がついてこれなかったり失敗したときにリカバリーが難しくなったりします。それよりも、まずは意欲のある部署やチームでパイロットプロジェクト的に開始し、成功体験とノウハウを蓄積しながら段階的に範囲を広げる方が得策です。小さな成功事例を社内で共有すれば他部署への展開もスムーズになります。また運用開始後も定期的にユーザーの声を集めて改善し、「使いやすさ」「有用度」を高め続けることが重要です。ナレッジマネジメントは一度作って終わりではなく、継続的なPDCAサイクルで進化させていく取り組みだという意識を持ちましょう。

以上のポイントを意識することで、ナレッジマネジメント導入の成功率は格段に高まります。要約すれば、「人と文化にフォーカスせよ」ということです。どんなに優れたシステムも、結局使うのは人間です。人の心理や組織風土に配慮しながら進めることで、ナレッジマネジメントは強力な武器となるでしょう。

次に、ナレッジマネジメントを導入することで業務効率や生産性、組織文化に良い影響があった具体的な事例を紹介します。国内企業から官公庁まで、導入前の課題と導入後の変化、そして成功を導いたポイントを順を追って見ていきましょう。

ある日系の銀行ではコールセンター業務を効率化しました。銀行はかつて店舗が中心のオペレーションでしたが、対応サービスもネット対応が進み、お問い合わせもネット経由や電話など、手段も質問も多様化しました。コールセンター業務はかなり古い時代から外部に委託されており、どのように業務回っているかも実態が把握できない状態でした。こうした暗黙知しかない状態から、まずは可視化するところから始め、まずはFAQの形でナレッジを整備しました。問い合わせはまとめやすく、ナレッジ化もしやすい業務ですが、膨大な量があり、これらを補足するために、文字起こしツールの導入、まとめるための生成AIの活用、データ化されたナレッジをエンタープライズ検索ソリューションを導入するなど、シーン毎にシステムを使い分け、徐々にナレッジ化していきました。

最大の課題は社員、協力会社のモチベーションでした。委託先からみれば、業務効率化は必ずしもプラスになりませんし、現場の社員からすれば銀行社員は遠い存在で、どれだけ困っていても実感が沸きにくいのが実情です。こうした課題を解決するために、効率化したコスト分は発注量の増加を約束する、委託先社員にとっても新しいツールを使うスキルを身につけられるなど、モチベーションを維持するためのコミュニケーションを重ねました。こうした努力の甲斐もあり、コストを削減しつつ、ナレッジを可視化、高度化することに成功しました。

ある家電メーカーは、国内でいち早くナレッジマネジメントに取り組んだ企業の一つです。(始祖である野中氏の著書「知識創造企業」でも取り上げられた)同社では社内に全社横断型のヘルプデスクを設置し、営業部門からの技術質問や顧客対応の問い合わせに専門部署が回答する体制を構築しました。従来、営業現場では商品知識や過去の事例対応について個々人が社内に問い合わせたり手探りで情報収集していましたが、この仕組みにより質問と回答がデータベース化され社内に蓄積されるようになりました。蓄積されたQ&Aは約50のカテゴリーに分類されており、営業スタッフ以外の社員でも参照可能です。導入後は、過去の問合せ対応事例を全社で共有・再利用できるようになり、問い合わせへの回答時間の短縮や対応の標準化に寄与しました。現場からは「知りたいことをすぐ検索できる」「同じ質問を繰り返さずに済む」と評価されており、業務の効率化を実現しています。成功要因として、組織的にナレッジを集約し誰もがアクセスできる仕組みを整えたことが挙げられます。早い段階からナレッジ共有の文化を培い、分類・検索しやすい形でデータベース化したことで、属人的だった情報が社の財産として活用され続ける好循環が生まれました。

ナレッジマネジメントは、現代の企業経営において避けて通れない重要テーマです。社内の知恵を最大限に活かせる組織は強く、変化の激しいビジネス環境でも柔軟に対応できます。本記事で述べたように、ナレッジマネジメントには多くのメリットがあり、決して大企業だけのものではありません。むしろ限られたリソースを有効活用したい中小企業やスタートアップこそ、その恩恵は大きいでしょう。

導入にあたっては、最初から完璧を目指す必要はありません。「まずはやってみる」ことが肝心です。「スモールスタートで徐々に改善」の姿勢で、小さな成功体験を積み重ねてください。たとえば明日から、身近な業務のマニュアルをチームで見直してアップデートしてみる、会議の議事録を共有フォルダではなく社内Wikiに蓄積してみる、といった一歩から始めてはいかがでしょうか。その積み重ねがやがて社内の大きな知識資産となっていきます。

なお、昨今ではAI(人工知能)技術の発展により、ナレッジマネジメントの在り方も進化しつつあります。例えば社内の膨大な文章データから必要な情報をAIが自動抽出する高度な検索や、チャットボットによる社内FAQ対応、生成AI(例:ChatGPT)を活用したナレッジ要約の自動化など、次世代型のナレッジ活用も注目を集めています。これらは今後ますます実用性が高まっていくでしょう。ただし、どんなにテクノロジーが進歩しても、組織内に知識を共有しようとする「人の意志」と「文化」が基盤にあることは変わりません。ナレッジマネジメントは単なるITプロジェクトではなく、人材マネジメントや経営戦略とも深く関わる取り組みです。

最後に強調したいのは、ナレッジマネジメントは継続してこそ価値が生まれるという点です。大掛かりなシステムを一度入れれば終わりというものではありません。むしろ地道な共有活動と絶え間ない改善こそが現場を変える原動力になります。ぜひ本記事の内容を参考に、できるところからナレッジマネジメントに取り組んでみてください。それが御社の持つ知的資産を最大化し、ひいては業績向上や競争優位の確立につながるはずです。「知識を制する者はビジネスを制す」――自社の知を結集し、さらなる発展への第一歩を踏み出しましょう。

本記事はKBE(株)がresearcHR(リサーチャー)を提供する過程で蓄積された、現場の声やノウハウ・事例をもとに作成しております。

【Teamsに追加して使える】

社内ナレッジ共有支援サービス

researcHR(リサーチャー)

AI機能で「仕組み化・自動化」ー 伴走型の支援で設計・定着まで ー

✅ナレッジ共有、属人化の解消

✅社内問い合わせの効率化

✅新人・異動者のフォローアップ

にお困りの際はぜひご相談ください。

また、KBE(株)では、Teamsの運用・利活用コンサルティングを行っております。

企業やチームに最適のTeams運用方法を設計します。初回のご相談無料ですので、ぜひ一度お試しください。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業のTeamsアプリ活用事例をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した日報/週報 運用事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した新人オンボーディング事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したMTG/1on1 代替事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社では、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供しています。(Microsoft公式ソリューション、日経新聞に掲載)

その過程で蓄積された様々な企業のTeams/Slack運用事例をお伝えします。

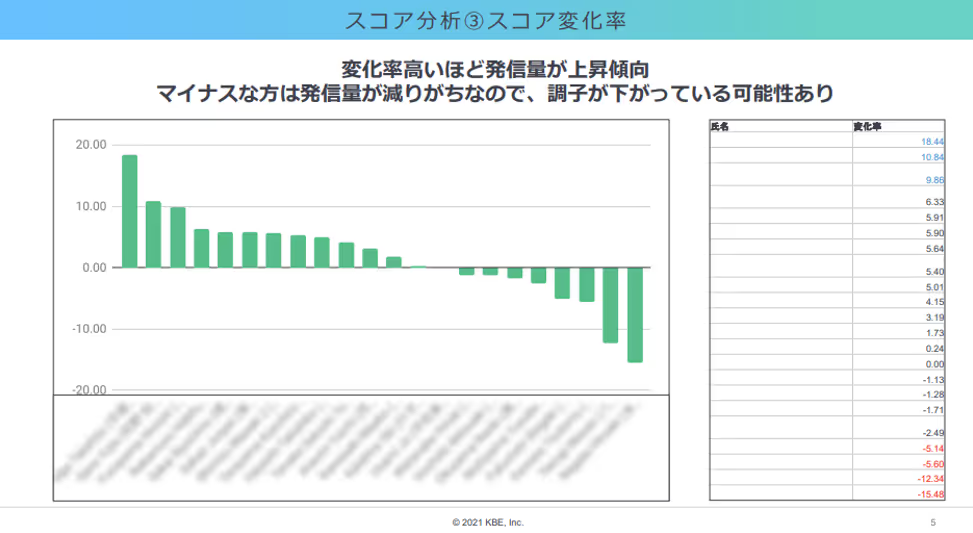

researcHRは、Teamsに追加するだけで、

メンバーの「誰が・何を知っているか」を自動で収集し、

回答をAIが自動でポジティブ・ネガティブチェックすることで、自然なデータを算出。

さらに、算出されたデータから「要注視」ポイントをレポートでお渡しします。

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tincidunt sagittis eros. Quisque quis euismod lorem.”

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した日報/週報 運用事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したコミュニケーションの課題解決事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したMTG/1on1 削減事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したエンゲージメント可視化・向上の事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した新人オンボーディング事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した人事データ『収集』事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したノウフー(Know Who)の事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したコンディション把握の事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した休職・退職の検知事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社では、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供しています。

コンサルティングサービスでは、その過程で蓄積された様々な企業のTeams運用事例をお伝えします。

researcHR(リサーチャー)をはじめて知っていただく方に向けて、わかりやすく基本機能や活用シーンをご紹介します。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した社内問い合わせの効率化事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した情報共有の活性化事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したナレッジ共有文化の定着化事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「デジタル・データを起点とした新しいナレッジマネジメント事例」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業のTeams使用事例やTIPSをお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「デジタル・データを起点とした新しいマネジメント事例」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Slackを活用したマネジメント事例」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsを活用したマネジメント事例」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社では、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供しています。

コンサルティングサービスでは、その過程で蓄積された様々な企業のTeams運用事例をお伝えします。

researcHR(リサーチャー)をはじめて知っていただく方に向けて、わかりやすく基本機能や活用シーンをご紹介します。

researcHRをTeams/Slackに追加するだけで、AIがメンバーの状況を収集するため、業務の状況やナレッジが自動で蓄積されます。

既存のナレッジ共有ツールやシステムで、「ログインされない」「データ入力/更新されない」「検索・活用できない」といった悩みを抱える方は、ぜひお問い合わせください。

営業・提案資料を集約

提案作成を効率化・トップラインを向上

従業員数:5,000名以上

顧客やサプライヤーとのメール履歴を蓄積

技術ナレッジの探索を効率化

従業員数:5万名以上

メンター制度における日報として活用

退職防止やナレッジ作成の仕組み化を実現

従業員数:1万名以上

メール/電話での問い合わせ対応を置き換え

類似問い合わせを削減

従業員数:500名以上

✅ナレッジ共有、属人化の解消

✅社内問い合わせの効率化

✅新人・異動者のフォローアップ

にお困りの際はぜひご相談ください。

researcHRをTeams/Slackに追加するだけで、AIがメンバーの状況を収集するため、業務の状況やナレッジが自動で蓄積されます。

既存のナレッジ共有ツールやシステムで、「ログインされない」「データ入力/更新されない」「検索・活用できない」といった悩みを抱える方は、ぜひお問い合わせください。

※KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、

様々な企業のTeams/Slack運用事例をお伝えします。