.jpg)

ナレッジベース(知識ベース)とは、企業内の業務に関する知見やノウハウ、経験などを一箇所に集約し、誰もが必要なときにアクセスできるようにした知識のデータベースのことです。社員が業務を通じて得た専門知識やスキル、過去の事例など、企業の知的資産を蓄積し、検索・閲覧しやすい形で管理します。ナレッジベースに蓄積された情報は社内で共有され、新しい知見が生まれれば随時追加・更新することで、組織の知識を常に最新の状態で保持できます。

言い換えると、ナレッジベースは社員一人ひとりが持つ有益な知識の共有プラットフォームです。例えば社内Wiki(ウィキ)のように共同編集できる情報集約サイトや、FAQ形式で質問と回答をまとめた社内問い合わせデータベースなどが典型例です。重要なのは、単なるファイル置き場ではなく、必要な知識を誰もが簡単に見つけ活用できる仕組みになっている点です。

なお、「ナレッジマネジメント」とは知識を組織で管理・共有し経営に活かす手法を指し、ナレッジベースはその目的を達成するためのツールやシステムとして位置付けられます。ナレッジベースを構築することは、組織内で暗黙知(個人の頭の中にあるノウハウ)を形式知(誰もが利用できる形の知識)に変換し共有することで、企業全体の生産性や競争力を高めるナレッジマネジメントの一環と言えます。

なぜ今、ナレッジベースが注目され、企業に必要とされているのでしょうか。その背景には主に働き方や人材を取り巻く環境の変化と情報活用の重要性の高まりがあります。

人材の流動化と知識の継承問題: かつては社員が長期間同じ会社で働き、先輩から後輩へ業務ノウハウを暗黙裡に引き継ぐことが一般的でした。しかし近年は終身雇用の崩壊や転職増加により、社員同士が一緒に働く期間が短くなり、ノウハウの自然な継承が難しくなっています。ベテラン社員が退職すると貴重な知見が失われてしまうケースも少なくありません。そこでナレッジベースを導入すれば、各人が持つ膨大な知識を組織の資産として蓄積・共有でき、退職や異動による知識流出を防げます。

リモートワーク等の多様な働き方: テレワークや在宅勤務、フレックス勤務など働き方が多様化したことで、オフィスにいなくても仕事ができる環境が整いました。その反面、従来のように隣の席で気軽に質問したり、OJTでノウハウを伝えたりする機会が減り、情報共有が滞りがちです。ナレッジベースがあれば場所や時間を問わず誰でも必要な情報にアクセスできるため、リモート下でもスムーズな知識共有が可能になります。実際、「誰もがいつでもどこでも必要な知識を確認できる」という点はリモートワーク時代における大きな利点です。

業務の高度化・専門化: 現代のビジネスでは扱う情報量が膨大で、製品・サービスも高度化しています。そのため個人の頭の中だけで知識を管理するのには限界があります。属人的な知識に頼っていては、担当者が不在の際に業務が停滞したり、ミスや非効率が生じたりしかねません。ナレッジベースによって知識を組織的に可視化し、誰でも参照できる状態にしておくことが、業務効率とサービス品質を維持する上で不可欠になっています。

デジタルトランスフォーメーション(DX)推進: クラウドやデータベース技術の発達により、大量の情報を集約・管理することが容易になりました。企業は蓄積したデータやナレッジを分析・活用して付加価値を生み出すことに注力しています。ナレッジベースは、DX時代において組織内の様々な知見を統合し「知識資産の有効活用」を促進する土台として重要視されています。

以上のように、人材や働き方の変化で従来のやり方では知識共有が難しくなったこと、そしてデータを活かす経営の必要性が高まったことが背景となり、社内ナレッジを体系的に蓄積・共有できるナレッジベースが必要とされるようになっています。

一口にナレッジベースと言っても、その種類や用途は様々です。大きく分けると、社内向けのナレッジベースと社外向け(顧客向け)のナレッジベースに大別できます。それぞれ目的や利用者が異なり、提供されるコンテンツの形式も異なります。ここでは主な種類とその用途について解説します。

社内向けナレッジベースは、その名の通り企業内部の従業員が利用するための知識データベースです。社内で長年培われてきたノウハウや業務知識、各種マニュアル、業務手順書、Q&A集などを蓄積し、社員であれば誰でもアクセスできます。例えば以下のような用途があります。

業務マニュアルや手順書の共有: 各部署や職種ごとの業務手順、社内ルール、マニュアル類をナレッジベースで一元管理します。これにより、新入社員の教育や部署間の引き継ぎがスムーズになり、標準化された業務遂行が可能です。現場で困ったときもすぐに手順書を検索でき、作業ミスの削減につながります。

社内FAQ・問い合わせ対応: 情報システム部門への社内問い合わせや、総務・人事へのよくある質問などをFAQ形式でまとめ、Q&A集として公開します。過去の問い合わせ対応ナレッジを貯めておけば、同じ疑問が起きた際に社員自ら検索して自己解決できます。問い合わせ対応の効率化や、対応者負担の軽減に効果的です。

プロジェクト知見の共有: プロジェクトで得られた知見や反省点、成功事例などをナレッジベースに記録しておけば、他のチームが似た課題に直面した際に参考にできます。部署やチームを越えてナレッジが共有されることで社内イノベーションも促進されます。

社内向けナレッジベースは基本的に社外秘の情報を扱うため、社内ネットワーク上やアクセス制限されたクラウド上で運用されます。これにより、競合他社に知られては困る貴重な内部知識を安全に蓄積できるのです。

顧客向けナレッジベースは、企業が提供する製品やサービスに関する情報を社外のユーザーにも公開するための知識データベースです。主に既存顧客や見込み顧客が利用するもので、製品マニュアルやトラブルシューティングガイド、FAQ(よくある質問集)などがこれに該当します。用途としては以下が代表的です。

FAQサイト・ヘルプセンター: ウェブ上のFAQページやヘルプセンターとして活用されます。製品やサービスについてユーザーから寄せられる頻出質問とその回答をまとめて記事化し、ナレッジベースに公開します。ユーザーは知りたいことを検索するだけで自己解決できるため、問い合わせ対応件数の削減につながります。企業側にとっても顧客サポートの効率化や対応コスト削減という効果があります。

製品マニュアル・技術情報の公開: 取扱説明書や技術仕様、活用ガイドなどをナレッジベース上に公開し、ユーザーが必要なときに参照できるようにします。紙マニュアルを配布するよりも最新版への更新が容易で、検索機能によりユーザーは目的の情報に素早く辿り着けます。結果として顧客満足度の向上や製品への理解促進に寄与します。

トラブル解決ナレッジ: 過去に発生した不具合や問い合わせ事例とその解決策をデータベース化しておきます。例えば「〇〇というエラーが出た場合の対処法」のような記事を蓄積することで、ユーザーは問題発生時に自己解決でき、サポート窓口への連絡をしなくて済みます。企業側はサポート工数の削減やサービス品質の均一化が期待できます。

このように顧客向けナレッジベースはセルフサービス型の顧客支援を実現するものです。ユーザー自身が疑問や問題を解決できる環境を提供することで、顧客体験の向上と企業側の負担軽減の双方に効果があります。社内向けが「従業員のための知識共有基盤」だとすれば、社外向けは「顧客のための自己解決型サポート基盤」と言えるでしょう。

ナレッジベースを導入・活用することによって、企業にはどのようなメリットや効果がもたらされるのでしょうか。ここでは主なメリットを整理します。

迅速な情報共有と意思決定: 知識が一元管理されているため、部署やチームを越えて必要な情報に素早くアクセスできます。疑問が生じた際もナレッジベースを検索すれば即座に答えが見つかるため、業務の停止や属人依存を防ぎます。例えば他部署の成功事例を参照して新たなアイデアを得るなど、組織内の知の相乗効果も期待できます。

業務効率の向上とコスト削減: 蓄積したノウハウやベストプラクティスを皆が活用できるため、重複作業や手探りの時間が減り効率化が進みます。過去の問合せ対応をナレッジ化すれば新たな問い合わせに即対応でき、結果として問い合わせ件数自体の減少や担当人員の削減にもつながります。つまりナレッジベースはコスト削減効果も持ち合わせています。

知識の継承・属人化の防止: 社員個人の頭の中にあった知識を引き出し蓄積することで、特定の人にしかわからない「職人技」や暗黙知を組織全体の財産にできます。これにより「○○さんしか対応できない」といった属人化を防ぎ、誰でも一定水準の業務がこなせるようになります。ベテランの引退や人事異動があっても業務が滞らない強い組織を作ることができます。

業務標準化と品質向上: ナレッジベースを通じて統一された手順や基準が社内に浸透するため、作業品質のばらつきが減ります。特にサービス業や多店舗展開企業では、ナレッジ共有により全スタッフが同じレベルの対応を取れるようになり、提供する製品・サービスの品質を均質化できます。また新人教育も効率化し、早期戦力化が可能になります。

顧客対応力・顧客満足度の向上: カスタマーサポート部門において、蓄積されたFAQや過去対応事例を参照すれば迅速で的確な顧客対応が可能となります。新人オペレーターでもナレッジベースのガイドに沿って対応できるため、対応品質が安定し顧客満足度の向上が期待できます。さらに顧客がセルフサービスで問題解決できるようになれば、ユーザー体験の向上にもつながります。

社員の学習促進とエンゲージメント向上: ナレッジベース上で誰もが情報発信・共有できる環境は、社員の学習意欲を刺激します。他の人の成功談やノウハウに触発され、自分も投稿して貢献しようというポジティブな循環が生まれることがあります。また「知りたい情報にすぐアクセスできる職場」は働きやすさにも寄与し、社員のエンゲージメントや満足度向上につながる面もあります。

以上のように、ナレッジベースには業務効率化から人材育成、顧客満足度向上まで幅広いメリットがあります。特に中小企業などリソースが限られる組織では、属人化の解消や「一度の努力を全社の財産にする」仕組みとして、ナレッジベースが生み出す価値は大きいでしょう。

ナレッジベースは企業の情報共有を強化する有効な仕組みですが、導入と運用には一定の課題も存在します。効果を最大化するためには、これらのデメリットを理解し、対策を講じることが不可欠です。

情報の更新負担と陳腐化リスク:最大の課題は、情報の鮮度維持です。ナレッジベースは時間とともに情報が古くなりやすく、更新を怠ると「使えないデータベース」と化します。特にITや法務など変化の激しい分野では、内容の更新サイクルを短く設定しないと、誤った情報を社員が参照するリスクがあります。また、誰が更新責任を持つか明確にしていないと、「自分の仕事ではない」と放置されがちです。結果として、情報の精度が低下し、活用率が下がるという悪循環に陥ります。

初期コストと運用コストの高さ:ナレッジベースの構築には、時間的・金銭的コストが伴います。コンテンツの整理・分類・作成には多大な工数がかかり、導入後も維持管理のために人員を割く必要があります。ツール導入費用やライセンス料、教育コストも無視できません。小規模企業ではこれらが負担になりやすく、「導入したものの使いこなせない」という状況に陥ることもあります。したがって、目的を明確にし、段階的にスモールスタートすることが現実的です。

社員の協力が得にくい:ナレッジベースは「人の協力」がなければ成り立たない仕組みです。情報を登録・更新する文化が根付いていない組織では、「忙しい」「面倒」といった理由で入力が進まず、データが偏る傾向があります。特に成果主義の企業では、自分のノウハウを共有することが競争上の不利と感じる人もおり、知識が閉じたままになることも少なくありません。こうした問題を防ぐには、共有の意義を丁寧に説明し、貢献を評価する制度設計が求められます。

情報の質と信頼性のばらつき:多くの人が自由に投稿できる環境では、情報の質にばらつきが生じることがあります。誤った内容や主観的な情報が含まれると、ナレッジベース全体の信頼性を損ねかねません。特に専門知識を扱う分野では、誤情報が業務トラブルや顧客対応ミスにつながる可能性もあります。そのため、運用時には「投稿ガイドライン」や「レビュー体制」を整え、情報の品質を一定水準に保つ取り組みが不可欠です。

セキュリティとアクセス管理の課題:ナレッジベースには社内の重要情報が多く含まれるため、情報漏えいリスクにも注意が必要です。アクセス権限の設定が甘いと、機密データが不必要に広まり、外部への流出につながる恐れがあります。また、クラウドベースのツールを使用する場合、サーバーの安全性やバックアップ体制も確認する必要があります。利便性とセキュリティのバランスをどう取るかが、管理者の重要な課題です。

ナレッジベースの導入は、組織の知識活用を促進する強力な手段ですが、運用を誤ると逆効果にもなり得ます。「作る」よりも「使い続ける」ことに重点を置き、更新・品質・セキュリティの三本柱を意識した設計が、長期的な成功の鍵となるでしょう。

ナレッジベース導入の意義を理解したところで、次に実際にどう構築するかを押さえておきましょう。初心者でも取り組めるナレッジベース構築の基本ステップを5つに分けて解説します。「何から始めれば良いのか分からない」という方は、以下のステップに沿って進めてみてください。

ステップ1-目的と対象の明確化: まずはナレッジベースを作る目的と想定利用者(対象者)をはっきりさせます。社内スタッフ全般が使うのか、特定部署向けか、あるいは顧客向けかによって、収録すべき情報や構築方針が変わるためです。また「どんな課題を解決したいのか」「導入で何を達成したいのか(業務効率化、顧客満足度向上など)」といった期待効果も洗い出します。例えば「社内の問い合わせ対応を効率化するためのFAQが欲しい」のか、「新人教育用にマニュアルを体系化したい」のかによって、必要なコンテンツや機能は異なります。最初に目的とユーザー像を定めることで、後の設計がブレずに済みます。

ステップ2-情報の収集と整理: 次に、ナレッジベースに載せる情報を集めて整理する作業に入ります。具体的には、各部署や担当者が持つ資料・ノウハウをかき集め、内容を精査して分類・体系化します。既存のマニュアル類や規定文書はもちろん、ベテラン社員へのヒアリングやメールで共有されていた豆知識まで、役立つ情報は幅広く収集しましょう。集めた情報はカテゴリ分けやタグ付けを行い、重複や古い情報は統合・削除して整理します。この段階では多少手間がかかりますが、情報資産の棚卸しと思って計画的に進めます。整理された高品質な素材が揃えば、後のステップでナレッジベースの有用性が大きく高まることになります。

ステップ3-ナレッジベース構造の設計: 続いて、収集した知識をどう構造化して掲載するかを設計します。ユーザーが求める情報に辿り着きやすいよう、論理的なカテゴリ階層やメニューを設定しましょう。例えば、「製品知識」「業務フロー」「FAQ」など大項目を作り、必要に応じてサブカテゴリで細分化します。また、検索機能も非常に重要です。キーワード検索の精度を上げるため、記事タイトルや見出しに分かりやすい単語を入れたり、タグを活用したりする工夫も必要です。さらに関連情報どうしを相互にリンクさせておけば、ある記事から別の関連記事に飛べるなど利便性が高まります。ポイントは利用者目線でナレッジの整理棚を作ることです。「どの情報がどの引き出しに入っているか」が直感的に分かる構造を目指しましょう。

ステップ4-コンテンツの作成と公開: 構造設計ができたら、実際に各項目のコンテンツを作成・入力していきます。マニュアル類であれば文章や図表を整備し、Q&Aであれば質問と回答を分かりやすく書き起こします。コンテンツ作成の際は、誰が読んでも理解できる明快な表現を心がけ、専門用語には注釈を付けるなど初心者への配慮も忘れずにします。段落や見出しを適切に使い、箇条書きも活用して読みやすく整理しましょう。必要に応じてスクリーンショットや図解など視覚要素を加えると直感的に理解しやすくなります(ただし社内向けの場合は機密情報に注意)。コンテンツが整ったらナレッジベース上に公開し、社内(または顧客)へ周知して利用を開始します。最初は完璧でなくても構いません。重要なのは使い始めてフィードバックを得ることで、徐々に内容をブラッシュアップしていけるからです。

ステップ5-運用ルールの整備と継続的改善: ナレッジベースは作って終わりではなく、運用と改善を続けてこそ価値を発揮します。まず運用体制として、誰がコンテンツをメンテナンスするのか、更新や承認フローはどうするのか、といった役割分担やルールを明確に決めます。例えば各部署に編集担当者を置き、定期的に自部署の情報を見直す仕組みを作ると良いでしょう。また「コンテンツを○ヶ月ごとにレビューして古くなった情報は更新・削除する」「社員からのフィードバック窓口を設け改善に活かす」といった継続改善のサイクルを回すことも大切です。運用上の負担を減らすため、できるだけ使いやすいツールを選ぶこともポイントです。例えば編集が簡単で検索性能の高いナレッジ管理ツールを導入すれば、更新作業がスムーズになり社員も活用しやすくなります。常に「どうすればナレッジベースが社内でより使われるか」を意識し、内容・運用両面でアップデートし続けることが成功の鍵です。

以上が基本的な5つのステップです。まとめると、目的設定→情報収集→構造設計→コンテンツ作成→運用改善という流れになります。最初から完璧を目指すより、小さく始めて徐々に充実させていく方が定着しやすいでしょう。例えば最初はGoogleドキュメントやエクセルで簡易なナレッジ集を作り、運用しながら本格ツールへの移行を検討するといったアプローチも可能です。大切なのは組織文化に合わせて無理なく始めることと、継続して改善することです。

ナレッジベースの構築・運用には多くのメリットがありますが、一方で導入時につまずきやすいポイントも存在します。ここではありがちな失敗パターンと、その対策を紹介します。事前に課題と対策を知っておけば、運用の定着率を高め、ナレッジベースを有効に機能させることができるでしょう。

情報が更新されず陳腐化する:ナレッジベース最大の課題はコンテンツの鮮度維持です。せっかく蓄積した知識も、更新されず古い情報のまま放置されると「使えない」と思われ、誰も見なくなってしまいます。対策としては、コンテンツごとに定期的なレビュー日を設定し担当者が更新をチェックする仕組みを作ることが重要です。また、閲覧数やフィードバックを監視し需要の低い記事は整理するなど、常に情報を最新で有用な状態に保つ運用ルールを設けましょう。例えば「毎月○日に各部署のナレッジ担当者が記事を見直す」「内容に変化があったらすぐ改訂する」といった習慣づけが効果的です。

社員が活用せず定着しない:システムを導入しただけでは、人はなかなか使ってくれません。特にこれまでエクセルやメールで情報管理していた社員にとって、新しいツールに乗り換える動機付けが弱いと、ナレッジベースが敬遠されてしまいます。対策として、導入前に「なぜナレッジベースを使うのか」を全社員に周知し、メリットを理解してもらうことが大切です。例えば「これを使えば○○の作業時間が半減します」「情報共有が評価にもつながります」など具体的な利点を示しましょう。また、経営層や管理職がお手本となって積極的に活用し、現場にも利用を促すことが必要です。社内文化として知識共有を推奨する雰囲気作りを並行して進めることで、「自分のノウハウを出したくない」「入力が面倒」といった消極的な意識を乗り越え、コンテンツが集まりやすくなります。さらに、利用状況に応じてインセンティブ(貢献度の高い社員の表彰など)を用意するのも一つの手です。

検索性・操作性の問題:ナレッジベースが使われない理由の一つに「欲しい情報に辿り着けない」「使い方が難しい」というものがあります。検索してもヒットしなかったり、UIが複雑で投稿が大変だったりすると、社員はすぐに利用を諦めてしまいます。対策として、まずは検索機能の充実を図りましょう。目次ページやカテゴリー一覧を用意し、ファイル名や記事タイトルに分かりやすいキーワードを含める、類義語検索に対応する等の工夫で検索ヒット率を高めます。「知りたい情報がバラバラに散在している」という状態を避けるため、関連情報はリンクで結び、ナレッジを点ではなく面で提供することも有効です。また操作面では、誰でも直感的に使えるツールや入力フォーマットを採用することが重要です。例えば「テンプレートに沿って記入するだけで投稿完了」「他システムのファイルをドラッグ&ドロップで登録可能」「スマホからも閲覧・投稿が容易」といった仕組みがあれば、ITが苦手な社員でもハードルが下がります。要は「調べるのも登録するのも簡単」という状態を作ることで、ナレッジベースへの信頼性と利用頻度が向上します。

以上のポイントの他にも、「最初に張り切って大量投入しすぎて管理しきれなくなる」「セキュリティ設定が複雑すぎてアクセスが面倒」などのケースもあります。しかし大切なのは、小さく始めてフィードバックを得ながら改善することと、利用者目線を常に忘れないことです。そうすれば、ナレッジベース運用につまずいてもすぐに立て直し、成功へと軌道修正できるでしょう。

ナレッジベースは一見ハードルが高そうに思えるかもしれません。しかし、本記事で述べたように基本を押さえて小さく始めれば誰でも導入可能です。ナレッジベースは、企業内に眠る情報資産を掘り起こし、組織の知恵として最大限に活用するための強力な手段となります。

まずは社内の身近な課題から着手してみましょう。例えば、「問い合わせ対応に時間がかかっている」ならFAQ形式のナレッジベースから始めてみる、「新人教育を効率化したい」ならマニュアル類を集約してみる、といった具合です。専門のツールがなくても、既存のドキュメントや共有フォルダを活用してプロトタイプを作成し、少人数で試行してみることもできます。小さな成功体験を積み重ねることで、徐々に社内の理解と協力を得てスケールアップしていけるでしょう。

重要なのは、継続して育てていく姿勢です。一度に完璧なナレッジベースを作る必要はありません。情報を追加・更新し、使い勝手を改善しながら、組織とともにナレッジベースも成長させていけば良いのです。ナレッジベース構築は、社内の情報を資産として活かすための第一歩に過ぎません。しかしその一歩を踏み出せば、誰でも社内の情報資産を最大活用できる土台が築けます。ぜひ今日から、自部署のナレッジベース作りを始めてみてください。それが「誰でも始められる情報資産活用の第一歩」となるはずです。

本記事はKBE(株)がresearcHR(リサーチャー)を提供する過程で蓄積された、現場の声やノウハウ・事例をもとに作成しております。

【Teamsに追加して使える】

社内ナレッジ共有支援サービス

researcHR(リサーチャー)

AI機能で「仕組み化・自動化」ー 伴走型の支援で設計・定着まで ー

✅ナレッジ共有、属人化の解消

✅社内問い合わせの効率化

✅新人・異動者のフォローアップ

にお困りの際はぜひご相談ください。

また、KBE(株)では、Teamsの運用・利活用コンサルティングを行っております。

企業やチームに最適のTeams運用方法を設計します。初回のご相談無料ですので、ぜひ一度お試しください。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業のTeamsアプリ活用事例をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した日報/週報 運用事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した新人オンボーディング事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したMTG/1on1 代替事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社では、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供しています。(Microsoft公式ソリューション、日経新聞に掲載)

その過程で蓄積された様々な企業のTeams/Slack運用事例をお伝えします。

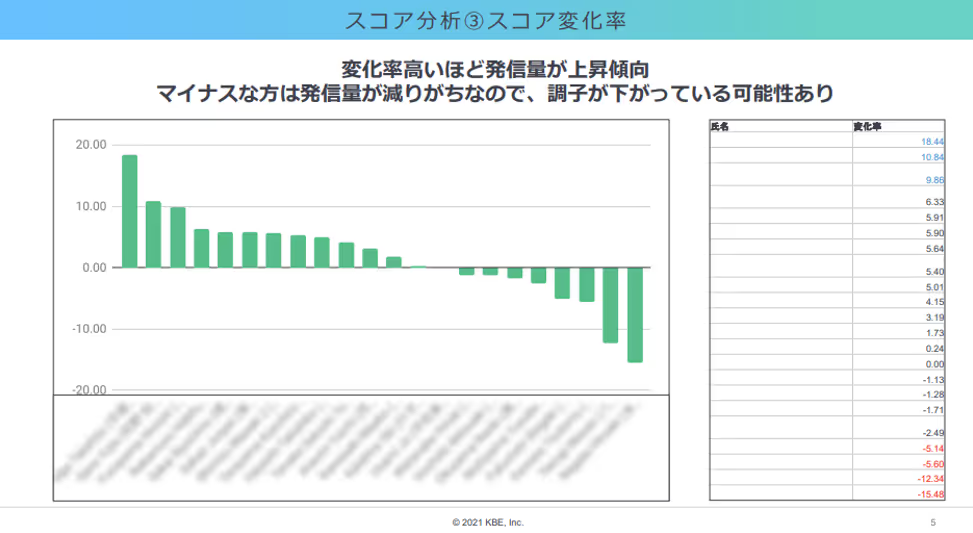

researcHRは、Teamsに追加するだけで、

メンバーの「誰が・何を知っているか」を自動で収集し、

回答をAIが自動でポジティブ・ネガティブチェックすることで、自然なデータを算出。

さらに、算出されたデータから「要注視」ポイントをレポートでお渡しします。

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tincidunt sagittis eros. Quisque quis euismod lorem.”

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した日報/週報 運用事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したコミュニケーションの課題解決事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したMTG/1on1 削減事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したエンゲージメント可視化・向上の事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した新人オンボーディング事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した人事データ『収集』事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したノウフー(Know Who)の事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したコンディション把握の事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した休職・退職の検知事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社では、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供しています。

コンサルティングサービスでは、その過程で蓄積された様々な企業のTeams運用事例をお伝えします。

researcHR(リサーチャー)をはじめて知っていただく方に向けて、わかりやすく基本機能や活用シーンをご紹介します。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した社内問い合わせの効率化事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した情報共有の活性化事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したナレッジ共有文化の定着化事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「デジタル・データを起点とした新しいナレッジマネジメント事例」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業のTeams使用事例やTIPSをお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「デジタル・データを起点とした新しいマネジメント事例」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Slackを活用したマネジメント事例」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsを活用したマネジメント事例」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社では、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供しています。

コンサルティングサービスでは、その過程で蓄積された様々な企業のTeams運用事例をお伝えします。

researcHR(リサーチャー)をはじめて知っていただく方に向けて、わかりやすく基本機能や活用シーンをご紹介します。

researcHRをTeams/Slackに追加するだけで、AIがメンバーの状況を収集するため、業務の状況やナレッジが自動で蓄積されます。

既存のナレッジ共有ツールやシステムで、「ログインされない」「データ入力/更新されない」「検索・活用できない」といった悩みを抱える方は、ぜひお問い合わせください。

営業・提案資料を集約

提案作成を効率化・トップラインを向上

従業員数:5,000名以上

顧客やサプライヤーとのメール履歴を蓄積

技術ナレッジの探索を効率化

従業員数:5万名以上

メンター制度における日報として活用

退職防止やナレッジ作成の仕組み化を実現

従業員数:1万名以上

メール/電話での問い合わせ対応を置き換え

類似問い合わせを削減

従業員数:500名以上

✅ナレッジ共有、属人化の解消

✅社内問い合わせの効率化

✅新人・異動者のフォローアップ

にお困りの際はぜひご相談ください。

researcHRをTeams/Slackに追加するだけで、AIがメンバーの状況を収集するため、業務の状況やナレッジが自動で蓄積されます。

既存のナレッジ共有ツールやシステムで、「ログインされない」「データ入力/更新されない」「検索・活用できない」といった悩みを抱える方は、ぜひお問い合わせください。

※KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、

様々な企業のTeams/Slack運用事例をお伝えします。