.jpg)

現代のビジネス環境は急激に変化しています。少子高齢化による人材不足やリモートワークの普及、デジタル化の波など、企業を取り巻く状況は大きく様変わりしまし。こうした中で「いかに効率よく業務を行い、組織の機動力と俊敏性を高めるか」が重要視されるようになっています。その施策の一つとして注目されているのが「ナレッジ蓄積(ナレッジ共有)」です。

例えば、「あのベテラン社員が辞めたら業務が回らなくなる」とか、「毎日同じような質問に繰り返し答えている」、「せっかく導入した情報共有ツールが誰にも使われていない」といった課題はありませんか? これらは個人が持つ知識や経験が社内に蓄積・共有されていないことに起因します。属人的な働き方のままでは、企業の成長は頭打ちになりかねません。

そこで本記事では、「ナレッジ蓄積」とは何か、その重要性と進め方を初心者向けに解説します。ゼロから知識共有の仕組みを作り、自社で活用するためのヒントを得ていただければ幸いです。

ナレッジ(knowledge)とは本来「知識」や「知見」を意味しますが、ビジネスの文脈では「業績や生産性向上につながる有益な情報」を指します。単なるデータや事実だけでなく、成功事例、業務上のコツ、経験から得たノウハウなど付加価値のある知識全般がナレッジに含まれます。これらは企業にとって知的資産であり、蓄積・共有することで組織力強化に役立ちます。

ではナレッジ蓄積とは何でしょうか? 一言で言えば、個人が持つ知識や経験(ナレッジ)を組織全体で共有・蓄積し、誰もが活用できるようにすることです。ナレッジ蓄積は「知識を貯めて活かす仕組み作り」と言い換えてもいいでしょう。目的は、属人化した知恵を組織の財産に変え、業務効率や革新性を高めることにあります。

例えば、ナレッジマネジメントという経営手法があります。これは社員個人のナレッジを企業内で共有・整理し、全員が容易にアクセス・活用できるようにする仕組みです。要は、「個人に留まる知識を組織全体の力に変える」ことがナレッジ蓄積の本質です。

ナレッジが社内に蓄積・共有されていない場合、組織には様々な弊害が生じます。以下に、ナレッジ不足の組織で起こりがちな問題を挙げてみましょう。

業務の属人化と停滞:知識が特定個人に属していると、その人が休んだり退職した途端に業務が立ち行かなくなります。担当者以外は何も分からず、引き継ぎにも時間がかかるでしょう。結果として業務が停滞し、組織の成長は期待できなくなります。

社員の成長機会喪失:ノウハウが共有されない職場では、社員同士が学び合う機会が減り、特に若手や新入社員の成長スピードが鈍化します。先輩の知恵を知らないまま手探りで仕事を覚えねばならず、一人前になるまでに余計な時間を要してしまいます。

同じミスの繰り返し:過去の失敗や成功の知見が共有されていないと、別の人が「かつて誰かが経験したはずの失敗」をまた繰り返してしまうリスクが高まります。学習のない組織では、ミスから得られた教訓が活かされず、問題解決に無駄な労力を費やすことになります。

生産性の低下:情報共有が不十分だと、社員は必要な情報を探すのに時間を取られたり、ゼロから資料や手順書を作成したりと非効率な作業に追われがちです。同じ質問に毎回個別対応するなど、時間を効率的に活用できない状態に陥ります。

組織力・士気の低下:社内に情報共有の文化がないと、社員同士のコミュニケーションも希薄になりがちです。それによってチームの一体感や信頼関係が損なわれ、メンバーの帰属意識が低下する恐れがあります。さらに「情報を共有しても評価されない」と感じれば、誰も積極的に知識を提供しなくなる悪循環にもつながります。

以上のように、ナレッジが蓄積されない組織では業務効率やサービス品質の低下、人的リスクの顕在化など多方面でマイナスの影響が出ます。裏を返せば、ナレッジを蓄積・活用する仕組みを整えれば、これらの問題を解消できる可能性が高いのです。

ナレッジを蓄積・共有することはデメリットの解消に留まらず、個人と組織双方に大きなメリットをもたらします。主なメリットを見てみましょう。

業務効率・生産性の向上:蓄積したナレッジにすぐアクセスできれば、調べものや資料作成の手間を省けて業務効率が上がります。例えば、提案書やマニュアルのテンプレートがナレッジベースにあれば、一から作る必要がなくなり作業時間を短縮できます。過去のQ&Aが蓄積されていれば、同じ疑問に即答できるため対応スピードも向上します。結果として生産性が高まり、本来注力すべきコア業務に時間を充てられるようになります。

属人化の防止と業務の継続性:ナレッジ蓄積は業務の属人化を防ぎます。個人の頭の中だけにあったノウハウを見える化し共有することで、特定の人に頼らず誰でも業務を引き継げる体制が整います。ベテラン社員の勘頼みだったやり方も組織全体で再現可能となり、担当者が変わってもサービスや仕事の品質を維持できます。急な人事異動や退職でも引継ぎがスムーズになり、業務停滞のリスクを大幅に減らせるでしょう。

人材育成の加速と負担軽減:ナレッジの共有・蓄積は社員教育にも効果絶大です。新人や異動者はナレッジベースから業務の進め方や成功パターンを学べるため、短期間で仕事を習得しやすくなります。例えばOJTでは口頭で伝えきれないコツも、ドキュメントや動画で蓄積されていれば何度でも復習可能です。結果として新人の早期戦力化につながり、教育担当者の負担も軽減されます。先輩に毎回質問しなくても自己解決できる環境は、教える側・学ぶ側双方にメリットがあります。

知的財産の蓄積と活用:各社員が長年かけて培ったノウハウや改善策は、企業にとって貴重な知的財産です。それをナレッジとして蓄積すれば、組織の共有資産となり将来に渡って価値を生み続けます。ナレッジが蓄積・共有されないと、有益なコツが新人に継承されず一から工夫し直し…という非効率が生じます。反対に、ナレッジを仕組み化して貯めていけば過去から現在までの知見を集約し、社員全員が活用できるので、生産性アップや業績向上に直結します。いわば企業の「経験資産」を蓄える貯金のような効果があります。

顧客サービス品質の向上:ナレッジ蓄積は対顧客対応力の強化にもつながります。例えば、顧客からの問い合わせやクレーム対応の履歴、ノウハウをナレッジベースにまとめておけば、担当者が変わっても過去の経緯を踏まえたスムーズで一貫性のある対応が可能です。対応の属人差がなくなり、「前はできたのになぜ今回はできない?」といった不満も防げます。常に最適な提案・回答を提供できれば顧客満足度が向上し、ひいては信頼性向上や売上拡大にも寄与するでしょう。

以上のように、ナレッジ蓄積は個人のスキルアップと業務効率化を促し、組織全体の競争力と安定性を高めます。社員一人ひとりが持つ知恵を共有することで、チームの底力が上がり、働き方改革やワークライフバランス向上にもつながるという好循環が生まれます。

ナレッジには実は大きく2種類あります。それが「形式知」と「暗黙知」です。これを理解しておくと、「何を蓄積すべきか」のヒントになります。

ナレッジ蓄積において重要なのは、この暗黙知をできる限り形式知に変換して共有することです。ベテラン社員の「体感的なコツ」も、ポイントを言語化し図解や動画で記録すれば他の人にも伝わる形式知になります。もちろん全てをマニュアル化できるわけではありませんが、時間のかかる経験のエッセンスを抽出し見える化することで、習得の効率化が図れます。この「暗黙知の形式知化」こそが、ナレッジ蓄積の肝と言えるでしょう。

蓄積すべきナレッジは、業務に有益なあらゆる情報です。具体的には以下のようなものが対象になります。

まずは文章や図にできる形式知から蓄積しつつ、暗黙知についても対話やOJTで共有した上で要点を文章化するといった形で取り組むと良いでしょう。「暗黙知は社内勉強会で共有し、それを録画・議事録として残す」など工夫しながら、両方のナレッジをバランスよく蓄積することが大切です。

ナレッジ蓄積を成功させるには、思いつきではなく計画的に進めることが重要です。ここでは知識共有の仕組みを構築する具体的な5つのステップを紹介します。ゼロから始める方は、ぜひ順を追って実践してみてください。

ステップ1:目的とゴールの設定

まずは「なぜナレッジを蓄積するのか」を明確にしましょう。漠然と「情報共有したい」だけでは皆の協力は得られません。そこで、例えば「問い合わせ対応時間を平均20%短縮する」や「新入社員が3ヶ月で一人前になる教育基盤を作る」といった具体的かつ測定可能な目標を定めます。目的が定まれば、以降の施策すべての判断基準になります。「何のためにやるのか」を共有することで、社員も取り組む意義を感じやすくなるでしょう。

ステップ2:推進体制とシンプルなルール作り

次に、ナレッジ蓄積を主導する責任者やプロジェクトチームを任命します。彼らが旗振り役となり計画を推進する体制を整えましょう。また、社内で守るべき最低限のルールも設定します。例えば「ドキュメントのファイル名の付け方」「タグ付けのルール」「更新担当者の明記」などです。ルールは誰でも迷わず実践できるシンプルさが肝心です。複雑すぎる規定はかえって現場の意欲を削いでしまうので注意してください。

ステップ3.自社に合ったツールの選定

ナレッジを蓄積・共有するためのシステムやツールを選びましょう。ポイントは「誰でも直感的に使えるか」です。高機能すぎるツールは現場が使いこなせず宝の持ち腐れになりがちなので、シンプルで検索性の高いものを優先します。例えば小規模なら無料のクラウドストレージや社内Wikiから始め、大規模になれば専用のナレッジ共有ツール(NotePMやConfluenceなど)の導入を検討する、といった具合です。いきなり全社展開するのではなく、まず一部チームで試験導入してフィードバックを得ながら最適なツールを決定すると失敗が少ないでしょう。

ステップ4.ナレッジの収集・整理・共有

準備が整ったら、いよいよナレッジを集めて蓄積していきます。最初から全範囲を網羅しようとせず、「営業部の提案資料集」や「○○マニュアル整備」など対象を絞ってスモールスタートすると良いでしょう。推進チームが中心となり、既存の資料を整理したりベテラン社員にヒアリングしてコンテンツを充実させます。ツールを開いても中身が空っぽでは誰も使ってくれませんので、初期段階である程度ナレッジを蓄えておくことが肝心です。蓄積した情報はカテゴリー分けやタグ付けで検索・閲覧しやすい形に整理し、必要に応じて周知しましょう。作成したナレッジは社内で共有し、皆が活用できる状態にします。「知っている人がアップして終わり」ではなく、全員が閲覧・活用してこそ価値が生まれる点を意識してください。

ステップ5.定期的な見直しと改善

ナレッジ蓄積は一度仕組みを作って終わりではありません。定期的に運用状況をチェックし、「よく見られているナレッジはどれか」「情報が陳腐化していないか」を分析しましょう。利用者のフィードバックも集めて、ルールやコンテンツ、ツール運用を継続的に改善(PDCA)していくことが大切です。古くなった情報の更新、新しいナレッジの追加、使われていない仕組みのテコ入れなどを行い、ナレッジを常に「生きた資産」として最新・最適な形に保ちます。この継続的改善のプロセス自体が、社内にナレッジ活用の文化を根付かせていくでしょう。

以上が基本的な5ステップです。要約すれば、目的設定 → 体制整備 → ツール導入 → 蓄積運用開始 → 改善となります。最初は試行錯誤かもしれませんが、小さな成功体験を積み重ねながら社内ナレッジを充実させていきましょう。

ナレッジ蓄積プロジェクトを成功させるためには、いくつか押さえておくべきポイントがあります。また、陥りがちな失敗パターン(落とし穴)も事前に理解し避けることが大切です。ここではその両面を整理します。

経営層・リーダーのコミットメント: 経営者や管理職がナレッジ共有の重要性を理解し、率先して取り組む姿勢を示しましょう。トップが無関心では現場も動きません。逆に上層部が「ナレッジ蓄積は会社の方針だ」と示し、成果を評価・称賛すれば社員のモチベーションも高まります。

目的の浸透とメリットの共有: 先述のステップ1で定めた目的を、全員に繰り返し伝えて浸透させます。「なぜやるのか」「それによって自分たちにどんなメリットがあるのか」を腹落ちさせることが大事です。目的が不明瞭だと時間が経つにつれ協力姿勢が薄れてしまいます。

誰もが使いやすい仕組みづくり: ツール選定やルール策定においては、とにかく現場目線で使いやすさを追求しましょう。「入力方法が分からない」「探すのに手間がかかる」といった障壁を排除し、簡単・便利であることを最優先にします。例えば投稿テンプレートを用意したり、自動でタグ付けされる仕組みにするなど工夫します。

インセンティブと文化づくり: ナレッジ提供者が報われる仕組みも有効です。例えば「社内表彰」「ナレッジ投稿ポイント制度」「上長からの称賛」など、知識を共有した人が評価される文化を育てましょう。そうすれば「自分の知識を出すと自分の価値が下がるのでは」という心理的抵抗も和らぎます。日常的に「これ良いナレッジだね」と声を掛け合うだけでも効果があります。

業務プロセスへの組み込み: ナレッジ共有を仕事の一部として定着させる工夫も必要です。たとえば「プロジェクト完了時には必ず振り返りナレッジを記録する」「新人研修でWiki参照を課題にする」「何か調べたら結果をナレッジベースに追記する」といったルーティンを設定します。共有を業務フローに組み込めば、忙しい中でも継続しやすくなるでしょう。

文化の壁(インセンティブ不足): 「忙しくてまとめる時間がない」「教えると自分の価値が下がるのでは」といった心理的抵抗で、社員がナレッジ提供を渋るケースです。知識を出しても評価されず手間だけ増える環境では、誰も自発的に協力しなくなります。対策としては前述のインセンティブ付けや、時間確保のための業務調整などが必要です。

プロセスの壁(ルールが複雑すぎる): 「どこに何をどう書けばいいか分からない」状態では、せっかくのナレッジも入力されません。フォーム項目が多すぎたり承認フローが煩雑だったりすると、善意で作った仕組みが逆効果になります。最小限シンプルなプロセスに留め、改善は徐々にが鉄則です。

ツールの壁(導入しただけで使われない): 高機能なツールを入れたものの現場とマッチせず放置される例も典型です。ITリテラシーに合わない、検索性が悪いなどで「このツール使えない」と烙印を押されてしまうのです。ツール導入が目的化しないよう、利用者視点に立った選定と導入後のフォローが重要です。

何を蓄積すべきか不明瞭: 「ナレッジを共有しよう!」と号令はかかったものの、具体的にどの情報を集めれば良いか決まっていないケースです。この場合、蓄積の手が止まったり情報が散漫になったりします。最初に自社にとって必要なナレッジの範囲を定義し、周知しておくことが肝要です。

習慣化せず尻すぼみ: 最初は意気込んでも、徐々に投稿や更新が途絶えてしまう「三日坊主」もありがちです。これはナレッジ蓄積の目的が浸透していないことや、共有が現場の習慣になっていないことが原因です。対策として、定期的なリマインドや上層部からの働きかけ、容易に更新できる仕組み作り、成功事例の展開などでモチベーションを維持する工夫をしましょう。

以上のポイントを踏まえれば、ナレッジ蓄積の取り組みを軌道に乗せやすくなります。「人」「プロセス」「ツール」のそれぞれで障害を取り除き、継続的に改善する体制を整えることが成功のカギです。

ここまで、「ナレッジ蓄積」とは何か、その重要性と進め方について詳しく説明してきました。最後にポイントを振り返りましょう。

明日からできる第一歩としては、まずチームで「どんな知識を共有すれば業務が良くなるか」話し合ってみることです。小さなことで構いません。「これ自分だけが知っているけど他の人も知ったら役立つだろうな」という情報を1つ洗い出し、短いメモにまとめて共有してみましょう。それが社内ナレッジ蓄積の第一歩です。

ナレッジ蓄積は一朝一夕には成りませんが、始めた分だけ着実に組織の財産が増えていきます。「知識を共有する文化」が根付けば、社員同士が教え合い学び合う活気ある職場となり、結果的に業績向上や働きやすさ向上にもつながるでしょう。ぜひ今日から社内の知恵を集める取り組みをスタートしましょう。

本記事はKBE(株)がresearcHR(リサーチャー)を提供する過程で蓄積された、現場の声やノウハウ・事例をもとに作成しております。

【Teamsに追加して使える】

社内ナレッジ共有支援サービス

researcHR(リサーチャー)

AI機能で「仕組み化・自動化」ー 伴走型の支援で設計・定着まで ー

✅ナレッジ共有、属人化の解消

✅社内問い合わせの効率化

✅新人・異動者のフォローアップ

にお困りの際はぜひご相談ください。

また、KBE(株)では、Teamsの運用・利活用コンサルティングを行っております。

企業やチームに最適のTeams運用方法を設計します。初回のご相談無料ですので、ぜひ一度お試しください。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業のTeamsアプリ活用事例をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した日報/週報 運用事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した新人オンボーディング事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したMTG/1on1 代替事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社では、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供しています。(Microsoft公式ソリューション、日経新聞に掲載)

その過程で蓄積された様々な企業のTeams/Slack運用事例をお伝えします。

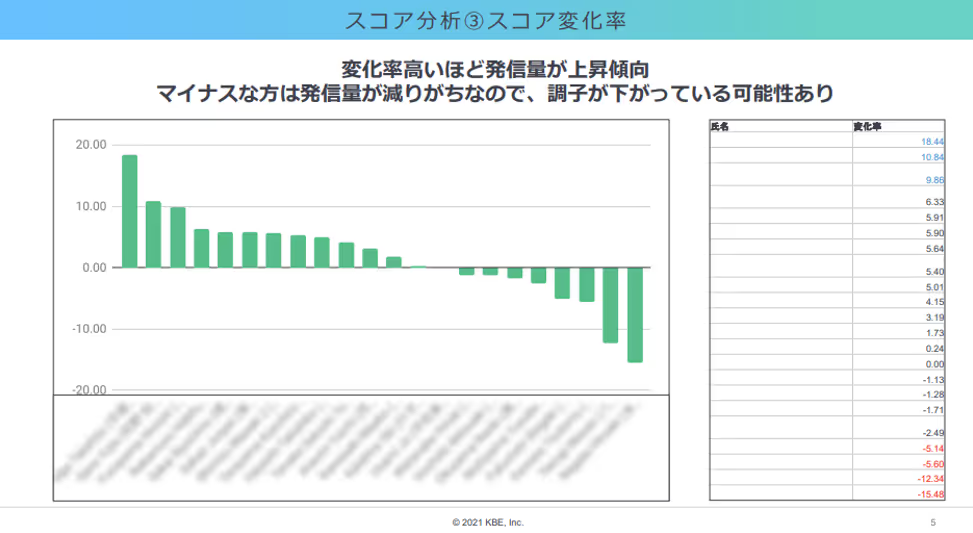

researcHRは、Teamsに追加するだけで、

メンバーの「誰が・何を知っているか」を自動で収集し、

回答をAIが自動でポジティブ・ネガティブチェックすることで、自然なデータを算出。

さらに、算出されたデータから「要注視」ポイントをレポートでお渡しします。

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tincidunt sagittis eros. Quisque quis euismod lorem.”

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した日報/週報 運用事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したコミュニケーションの課題解決事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したMTG/1on1 削減事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したエンゲージメント可視化・向上の事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した新人オンボーディング事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した人事データ『収集』事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したノウフー(Know Who)の事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したコンディション把握の事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した休職・退職の検知事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社では、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供しています。

コンサルティングサービスでは、その過程で蓄積された様々な企業のTeams運用事例をお伝えします。

researcHR(リサーチャー)をはじめて知っていただく方に向けて、わかりやすく基本機能や活用シーンをご紹介します。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した社内問い合わせの効率化事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した情報共有の活性化事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したナレッジ共有文化の定着化事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「デジタル・データを起点とした新しいナレッジマネジメント事例」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業のTeams使用事例やTIPSをお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「デジタル・データを起点とした新しいマネジメント事例」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Slackを活用したマネジメント事例」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsを活用したマネジメント事例」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社では、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供しています。

コンサルティングサービスでは、その過程で蓄積された様々な企業のTeams運用事例をお伝えします。

researcHR(リサーチャー)をはじめて知っていただく方に向けて、わかりやすく基本機能や活用シーンをご紹介します。

researcHRをTeams/Slackに追加するだけで、AIがメンバーの状況を収集するため、業務の状況やナレッジが自動で蓄積されます。

既存のナレッジ共有ツールやシステムで、「ログインされない」「データ入力/更新されない」「検索・活用できない」といった悩みを抱える方は、ぜひお問い合わせください。

営業・提案資料を集約

提案作成を効率化・トップラインを向上

従業員数:5,000名以上

顧客やサプライヤーとのメール履歴を蓄積

技術ナレッジの探索を効率化

従業員数:5万名以上

メンター制度における日報として活用

退職防止やナレッジ作成の仕組み化を実現

従業員数:1万名以上

メール/電話での問い合わせ対応を置き換え

類似問い合わせを削減

従業員数:500名以上

✅ナレッジ共有、属人化の解消

✅社内問い合わせの効率化

✅新人・異動者のフォローアップ

にお困りの際はぜひご相談ください。

researcHRをTeams/Slackに追加するだけで、AIがメンバーの状況を収集するため、業務の状況やナレッジが自動で蓄積されます。

既存のナレッジ共有ツールやシステムで、「ログインされない」「データ入力/更新されない」「検索・活用できない」といった悩みを抱える方は、ぜひお問い合わせください。

※KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、

様々な企業のTeams/Slack運用事例をお伝えします。