.png)

皆さんの会社では業務の効率化は進んでいますか?現代のビジネス環境において、業務効率化は企業が競争力を維持し、成長を遂げるために不可欠な要素となっています。業務効率化は、企業が限られたリソースを最大限に活用し、生産性を向上させ、結果的には企業の利益を増加させる可能性を秘めています。

業務効率化を推進するためには、専門的なスキルと知識を持ったメンバーが必要となります。彼らはプロジェクトマネージャー、ビジネスアナリスト、ITスペシャリストなど、さまざまな役割を担っています。彼らの役割は、業務プロセスを理解し、問題を特定し、解決策を提案し、その実装を監督することです。彼らの働きが、企業全体の業務効率化を可能にし、組織のパフォーマンスを向上させます。

これらのメンバーのパフォーマンスを評価するためには、定量的な評価が必要となります。定量評価とは、数値やデータを用いてパフォーマンスを測定することを指します。これにより、個々のメンバーやチーム全体の業績を客観的に評価することが可能となります。

定量評価の利点は多岐にわたります。まず、それは明確な基準を提供し、公平な評価を可能にします。また、定量的なデータは具体的なフィードバックを提供し、メンバーが自身のパフォーマンスを理解し、改善するのに役立ちます。さらに、定量評価は組織全体の業績を追跡し、業務効率化の進行状況を評価するのにも有用です。

このように、業務効率化の推進とそのメンバーの定量評価は、組織の成功にとって重要な要素です。今回の記事では、これらのテーマについて詳しくご説明していきます。

※Teamsを活用した業務効率化については以下の記事でも詳しく解説しています。

TeamsアプリListsを活用して社員のスキルを管理・可視化する方法

TeamsアプリListsで「インシデント管理」を効率的に行う方法

業務効率化を推進するためには、特定の役割を担うメンバーが不可欠です。それぞれの役割は、業務効率化の目標を達成するために特有のスキルと知識を必要とします。大きく3つの役割が必要です。なお、これらの役割は必ずしも別な人ではなく、一人で兼任しても構いません。

・プロジェクトマネージャー

・ビジネスアナリスト

・ITスペシャリスト

まず、プロジェクトマネージャーは、業務効率化の取り組みを統括します。プロジェクトの目標を設定し、タスクを割り当て、進行状況を監視し、必要に応じて調整を行います。マネージャーのリーダーシップは、チームが一致団結した方向に進むために必要です。

次に、ビジネスアナリストは、業務プロセスを理解し、効率化のための機会を特定します。彼らはデータを分析し、業務のボトルネックや無駄を見つけ出し、改善策を提案します。例えば、彼らは手作業で行われているタスクが自動化できることを発見し、その結果、時間とリソースの節約を実現するかもしれません。

ITスペシャリストは、テクノロジーを利用して業務効率化を実現します。彼らは新しいソフトウェアの導入や既存システムの改善を行い、業務プロセスを自動化または最適化します。例えば、彼らはクラウドベースのツールを導入して、リモートワークの効率を向上させるかもしれません。

これらの役割は、それぞれが業務効率化に独自の方法で貢献することで、組織全体のパフォーマンスを向上させます。彼らの専門的なスキルと知識は、企業が競争力を維持し、成長を遂げるために不可欠です。

業務効率化の推進に関わるメンバーのパフォーマンスを評価するためには定量評価を上手に組み込む必要がありますが、ポイントは明確な基準と評価方法を設計することです。

定量評価の基準を設定するためには、評価対象の業務の目標と期待される結果を明確に理解することが必要です。これには、業務の目的、期待される成果、達成すべき目標などが含まれます。これらの基準は、メンバーのパフォーマンスを公平かつ客観的に評価するための基盤となります。

定量評価の具体的な手法としては、KPI(Key Performance Indicator)が一般的に用いられます。KPIは、業務のパフォーマンスを測定するための具体的な指標で、数値やパーセンテージで表されます。例えば、業務効率化の推進に関わるメンバーの場合、KPIは「業務プロセスの改善による時間節約量」や「新しいシステムの導入による生産性の向上率」などになるかもしれません。

また、定量評価を行う際には、定期的なレビューとフィードバックが重要です。これにより、メンバーは自身のパフォーマンスを理解し、必要な改善策を講じることができます。また、組織全体としても、業務効率化の進行状況を評価し、必要な調整を行うことができます。

このように、定量評価は、業務効率化の推進に関わるメンバーのパフォーマンスを評価し、組織全体の業績を向上させるための重要なツールです。適切な基準と評価方法を用いることで、その効果を最大限に引き出すことが可能となります。

定量評価の実施は、組織の業務効率化の推進において特に重要なステップになります。このセクションではその実施のためのステップバイステップのガイドをご説明します。

1.評価の目的・目標を設定

2.データ収集

3.メンバーへのフィードバック

まず第一に、評価の目的と目標を明確にします。これは、何を評価するのか、なぜ評価するのかを理解するための基本的なステップです。次に、評価の基準となるKPIを設定します。これは、業務のパフォーマンスを具体的に測定するための指標です。

次に、データの収集を開始します。これは、定量評価を行うための基本的な情報を提供します。データは、業務のパフォーマンスを反映するものでなければなりません。その後、収集したデータを分析します。これは、パフォーマンスの強みと弱みを特定し、改善のための洞察を得るためのステップです。

最後に、評価の結果をフィードバックとしてメンバーに提供します。これは、メンバーが自身のパフォーマンスを理解し、必要な改善策を講じることを可能にします。

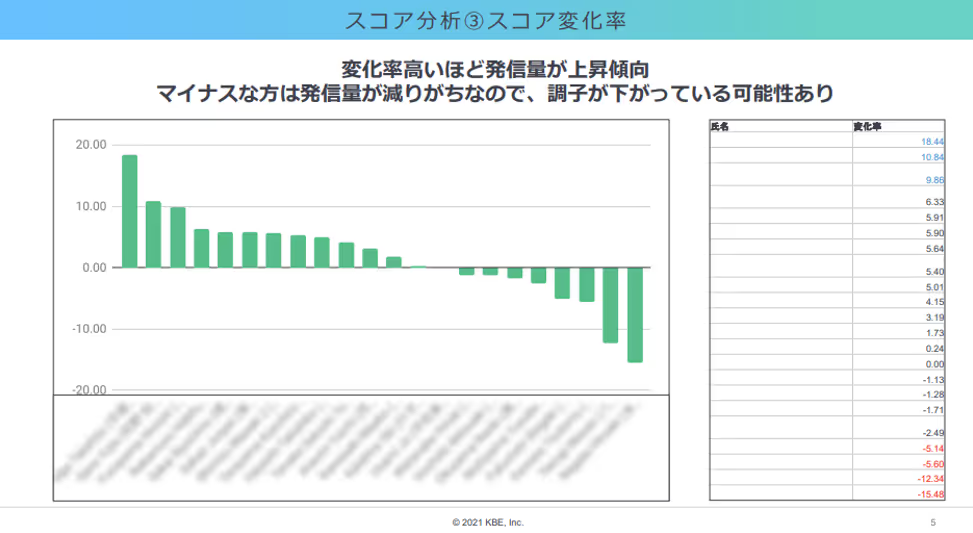

評価結果の分析は、定量評価の重要な部分です。分析により、業務のパフォーマンスの傾向とパターンを理解し、問題点を特定し、改善策を立案することが可能となります。また、分析結果は、業務効率化の進行状況を評価し、必要な調整を行うための重要な情報を提供します。

このように、定量評価の実施と分析は、業務効率化の推進において重要なステップです。適切な評価と分析により、組織は業務のパフォーマンスを向上させ、業務効率化の目標を達成することが可能となります。

.png)

※researcHR(リサーチャー)は、Teams/Slackに追加するだけでチームの「誰が・何を知っているか」を集約・共有するアプリです。

定量評価の結果はメンバーへのフィードバックと改善のための重要な情報となります。これらの情報を適切に活用することで、メンバーのモチベーションを上げると同時に、業務効率化の推進をさらに進めることが可能となります。

まず、評価結果をもとにしたフィードバックの方法について考えてみましょう。フィードバックは、メンバーが自身のパフォーマンスを理解し、必要な改善策を講じるための重要な手段です。フィードバックは具体的で、ポジティブな側面と改善が必要な側面の両方を含めるべきです。また、フィードバックは定期的に、そして適切なタイミングで提供することが重要です。

次に、評価結果を活用して業務効率化推進をさらに進めるための改善策について考えてみましょう。評価結果は、業務のパフォーマンスの強みと弱みを明らかにします。これらの情報を基に、弱みを改善するための具体的な行動計画を立てることができます。また、強みをさらに活用するための戦略も考えることができます。

例えば、あるメンバーが業務プロセスの改善に優れていることが評価結果から明らかになった場合、そのメンバーに更なる改善のためのプロジェクトを任せることが考えられます。また、評価結果が示す弱点を改善するために、追加のトレーニングやリソースを提供することも有効です。

このように、定量評価の結果を活用することで、業務効率化の推進をさらに進めることが可能となります。適切なフィードバックと改善策を通じて、組織は業務のパフォーマンスを向上させ、業務効率化の目標を達成することができます。

今回の記事では、業務効率化推進に関わるメンバーの定量評価の重要性とその方法について詳しく解説してきました。ここで、その主要なポイントをおさらいしましょう。

業務効率化は、企業が競争力を維持し、成長を遂げるために不可欠な要素です。その推進には、プロジェクトマネージャー、ビジネスアナリスト、ITスペシャリストなど、特定の役割を担うメンバーが必要です。彼らのパフォーマンスを評価するためには、定量的な評価が必要となります。

定量評価は、業務のパフォーマンスを具体的に測定し、客観的に評価するための重要なツールです。適切な基準と評価方法を用いることで、その効果を最大限に引き出すことが可能です。また、評価結果は、フィードバックと改善のための重要な情報源となります。組織全体としても、業務効率化の進行状況を評価し、必要な調整を行うための重要な情報を提供します。

このように、定量評価は、業務効率化の推進をさらに進めるための重要なツールです。適切な評価と分析により、組織は業務のパフォーマンスを向上させ、業務効率化の目標を達成することが可能となります。

※Teamsを活用した業務効率化については以下の記事でも詳しく解説しています。

本記事はKBE(株)がresearcHR(リサーチャー)を提供する過程で蓄積された、現場の声やノウハウ・事例をもとに作成しております。

【Teamsに追加して使える】

社内ナレッジ共有支援サービス

researcHR(リサーチャー)

AI機能で「仕組み化・自動化」ー 伴走型の支援で設計・定着まで ー

✅ナレッジ共有、属人化の解消

✅社内問い合わせの効率化

✅新人・異動者のフォローアップ

にお困りの際はぜひご相談ください。

また、KBE(株)では、Teamsの運用・利活用コンサルティングを行っております。

企業やチームに最適のTeams運用方法を設計します。初回のご相談無料ですので、ぜひ一度お試しください。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業のTeamsアプリ活用事例をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した日報/週報 運用事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した新人オンボーディング事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したMTG/1on1 代替事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社では、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供しています。(Microsoft公式ソリューション、日経新聞に掲載)

その過程で蓄積された様々な企業のTeams/Slack運用事例をお伝えします。

researcHRは、Teamsに追加するだけで、

メンバーの「誰が・何を知っているか」を自動で収集し、

回答をAIが自動でポジティブ・ネガティブチェックすることで、自然なデータを算出。

さらに、算出されたデータから「要注視」ポイントをレポートでお渡しします。

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tincidunt sagittis eros. Quisque quis euismod lorem.”

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した日報/週報 運用事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したコミュニケーションの課題解決事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したMTG/1on1 削減事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したエンゲージメント可視化・向上の事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した新人オンボーディング事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した人事データ『収集』事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したノウフー(Know Who)の事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したコンディション把握の事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した休職・退職の検知事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社では、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供しています。

コンサルティングサービスでは、その過程で蓄積された様々な企業のTeams運用事例をお伝えします。

researcHR(リサーチャー)をはじめて知っていただく方に向けて、わかりやすく基本機能や活用シーンをご紹介します。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した社内問い合わせの効率化事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用した情報共有の活性化事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsアプリを活用したナレッジ共有文化の定着化事例やTIPS」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「デジタル・データを起点とした新しいナレッジマネジメント事例」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業のTeams使用事例やTIPSをお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「デジタル・データを起点とした新しいマネジメント事例」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Slackを活用したマネジメント事例」をお伝えします。

KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、様々な企業の「Teamsを活用したマネジメント事例」をお伝えします。

KBE株式会社が提供する、researcHRの「コンディション 分析・レポート機能」の概要や、実際のケースを基にした分析レポートを資料としてお伝えします。

KBE株式会社では、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供しています。

コンサルティングサービスでは、その過程で蓄積された様々な企業のTeams運用事例をお伝えします。

researcHR(リサーチャー)をはじめて知っていただく方に向けて、わかりやすく基本機能や活用シーンをご紹介します。

researcHRをTeams/Slackに追加するだけで、AIがメンバーの状況を収集するため、業務の状況やナレッジが自動で蓄積されます。

既存のナレッジ共有ツールやシステムで、「ログインされない」「データ入力/更新されない」「検索・活用できない」といった悩みを抱える方は、ぜひお問い合わせください。

営業・提案資料を集約

提案作成を効率化・トップラインを向上

従業員数:5,000名以上

顧客やサプライヤーとのメール履歴を蓄積

技術ナレッジの探索を効率化

従業員数:5万名以上

メンター制度における日報として活用

退職防止やナレッジ作成の仕組み化を実現

従業員数:1万名以上

メール/電話での問い合わせ対応を置き換え

類似問い合わせを削減

従業員数:500名以上

✅ナレッジ共有、属人化の解消

✅社内問い合わせの効率化

✅新人・異動者のフォローアップ

にお困りの際はぜひご相談ください。

researcHRをTeams/Slackに追加するだけで、AIがメンバーの状況を収集するため、業務の状況やナレッジが自動で蓄積されます。

既存のナレッジ共有ツールやシステムで、「ログインされない」「データ入力/更新されない」「検索・活用できない」といった悩みを抱える方は、ぜひお問い合わせください。

※KBE株式会社が、ナレッジ共有TeamsアプリresearcHRを提供する過程で蓄積された、

様々な企業のTeams/Slack運用事例をお伝えします。